Regolamentazione delle piattaforme – privilegiare un approccio pragmatico in Svizzera

- Introduction L’essenziale in breve | Posizione di economiesuisse

- Chapter 1 Le piattaforme, motore dell'innovazione e sfida normativa

- Chapter 2 Caratteristiche e importanza economica delle piattaforme

- Chapter 3 Situazione attuale in Svizzera: limiti della regolamentazione e necessità di intervento

- Chapter 4 Approcci normativi internazionali

- Chapter 5 Opzioni politiche e posizione di economiesuisse

Approcci normativi internazionali

Regolamentazione delle piattaforme nell'UE: una regolamentazione basata sui valori

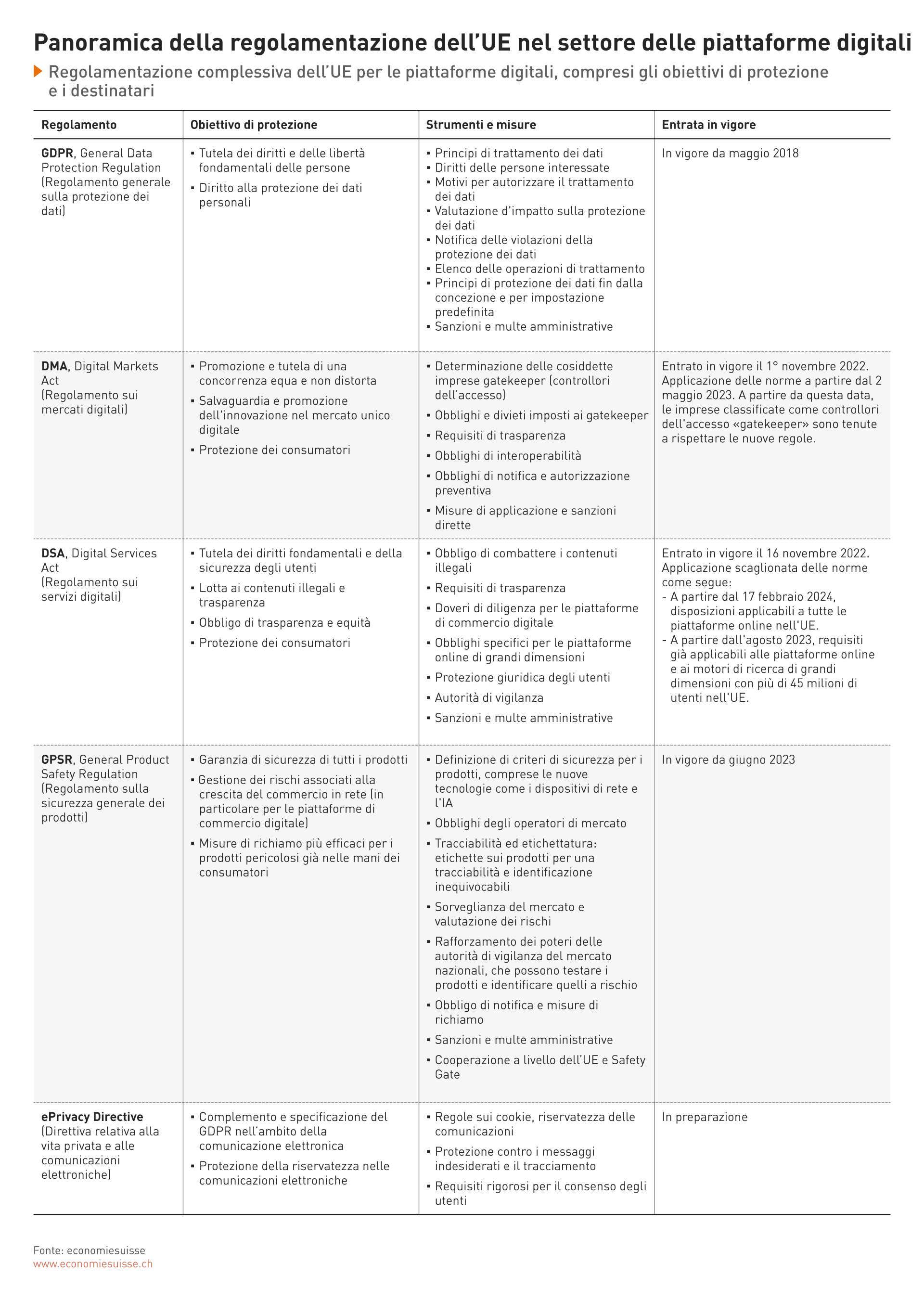

L'Unione europea intende essere all'avanguardia anche nella regolamentazione delle piattaforme. Il suo scopo è quello di stabilire quadri normativi completi volti a tutelare gli utenti, organizzare le strutture del mercato ed evitare distorsioni della concorrenza. I principali strumenti normativi includono:

- Il Regolamento sui servizi digitali (DSA), che crea un ambiente digitale sicuro stabilendo regole chiare per combattere i contenuti illegali, imponendo obblighi di trasparenza alle piattaforme e rafforzando i meccanismi di applicazione

- Il Regolamento sui mercati digitali (DMA), che promuove la concorrenza stabilendo requisiti specifici per le piattaforme con potere di mercato («controllori dell’accesso» o «gatekeeper») per frenare le tendenze monopolistiche.

- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che stabilisce rigide norme sulla protezione dei dati, richiedendo alle imprese di trattare i dati personali in modo trasparente e sicuro.

- Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (2023), che aumenta la responsabilità delle piattaforme in relazione alla sicurezza dei prodotti che commercializzano, in particolare attraverso obblighi di controllo e notifica.

Così facendo, l'UE si concentra su una regolamentazione basata sui valori, che pone al centro delle sue preoccupazioni la tutela dei consumatori, la sovranità dei dati e la trasparenza del mercato. Con una moltitudine di prescrizioni, a volte molto dettagliate, interviene in profondità nei modelli commerciali digitali.

Ma la densità normativa che ne risulta pone sempre più sfide per le imprese. A causa delle economie di scala illustrate in precedenza, i costi di conformità rappresentano un onere sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up. Fortemente incentrata sulle piattaforme esistenti, la normativa rischia anche di danneggiare l'innovazione e la competitività delle imprese europee. La normativa prevede determinate configurazioni e non lascia spazio a nuove idee. Requisiti così rigorosi rischiano di incoraggiare lo sviluppo di modelli aziendali digitali al di fuori dell'UE. Al contempo, le imprese europee stanno perdendo terreno a causa delle incertezze normative e dei costi elevati.

Non è chiaro se l’estesa regolamentazione delle piattaforme nell'UE raggiunga gli obiettivi prefissati o se, principalmente, ostacoli la capacità di innovazione digitale a lungo termine dell'Europa. In molti ambiti, la prassi di implementazione non è ancora consolidata, per cui la reale efficacia delle nuove norme sarà evidente solo nei prossimi anni. All'interno dell'UE sta prendendo sempre più piede la consapevolezza che un'azione normativa eccessivamente restrittiva potrebbe indebolire il mercato unico digitale e creare nuove barriere all'ingresso.

Regolamentazione delle piattaforme negli Stati Uniti: una doppia strategia tra liberalismo e interessi di sicurezza

Tradizionalmente gli Stati Uniti si sono affidati a una regolamentazione delle piattaforme orientata al mercato e favorevole all'innovazione, riducendo al minimo l'intervento dello Stato. La concorrenza e l'autoregolamentazione sono considerate meccanismi di controllo essenziali per incoraggiare l'innovazione tecnologica e garantire alle imprese una certa flessibilità sul mercato.

Lo Stato interviene principalmente attraverso il diritto dei cartelli. La Federal Trade Commission (FTC) e il Ministero della Giustizia (DOJ) cercano talvolta di adottare misure aggressive nei confronti delle piattaforme con potere di mercato. L'esito di molti procedimenti resta incerto sotto la nuova amministrazione statunitense. Mentre alcuni attori politici auspicano una posizione più dura nei confronti dei gruppi tecnologici, importanti attori economici ritengono che la regolamentazione eccessiva rappresenti un ostacolo all'innovazione.

Oltre alle questioni inerenti al diritto dei cartelli, negli Stati Uniti la regolamentazione delle piattaforme sta assumendo sempre più una dimensione legata alla sicurezza.

Una questione particolarmente controversa è il trattamento delle piattaforme di shopping cinesi come Shein e Temu, che stanno esercitando pressione sul commercio al dettaglio americano tramite forniture dirette e prezzi aggressivi. Una riduzione delle franchigie doganali potrebbe avere un impatto specifico su questi fornitori ed essere interpretata come una barriera all'ingresso sul mercato. L'evoluzione della regolamentazione statunitense delle piattaforme sotto la nuova amministrazione resta incerta.

Regolamentazione delle piattaforme in Cina: una regolamentazione politica

La Cina ha una regolamentazione delle piattaforme guidata dallo Stato che coniuga strettamente il controllo economico con degli obiettivi politici. Il governo, che inizialmente ha creato un ambiente favorevole alla crescita di imprese come Alibaba, Tencent e ByteDance, ora pone maggiore enfasi sulla regolamentazione e sul controllo statale.

- Misure di diritto dei cartelli: imprese come Alibaba e Tencent sono state costrette ad adattare le loro pratiche. L'introduzione in borsa (IPO) di Ant Group, sussidiaria FinTech di Alibaba, è stata sospesa e Tencent ha dovuto affrontare restrizioni nel settore dei videogiochi.

- Controllo politico: le piattaforme sono tenute a consegnare i dati degli utenti alle autorità governative e a sviluppare tecnologie di sorveglianza e censura.

Ciò include rigide regole di archiviazione dei dati e algoritmi di moderazione dei contenuti. Questi interventi hanno rallentato la crescita delle imprese tecnologiche cinesi e danneggiato la fiducia degli investitori internazionali. Nel frattempo, piattaforme cinesi come TikTok, Shein e Temu stanno affrontando una crescente pressione normativa all'estero. Anche in Svizzera sono già in atto interventi politici nei confronti di Temu. Nel frattempo, cresce il sospetto che le piattaforme cinesi che operano a livello internazionale beneficino talvolta di un notevole sostegno statale, ciò che consente loro di proporre offerte vantaggiose e crea notevoli distorsioni della concorrenza.

La strategia della Cina per quanto riguarda le piattaforme illustra lo stretto legame tra il controllo economico, il controllo politico e gli interessi geopolitici. Le piattaforme digitali non sono solo attori del mercato, ma anche strumenti che consentono allo Stato di esercitare la propria influenza, anche all'estero.

Con il DSA e il DMA, tra l’altro, l'UE si affida a normative rigide per proteggere i consumatori, stabilire la trasparenza del mercato e garantire una concorrenza leale. Ma gli elevati costi di conformità potrebbero gravare sulle PMI e sulle start-up e ostacolare l'innovazione. Resta aperta la questione di sapere se la regolamentazione rafforzerà o indebolirà il mercato unico digitale.