Accordi sugli obiettivi: un modello di successo dal futuro incerto

L’essenziale in breve:

- Dal 2013, grazie agli accordi volontari sugli obiettivi, l'industria svizzera ha ridotto le sue emissioni di CO₂ di oltre 1,2 milioni di tonnellate, più di quanto producano annualmente tutte le economie domestiche zurighesi.

- Gli accordi sugli obiettivi promuovono misure efficienti e innovazioni tecnologiche, ma requisiti più severi pongono nuove sfide alle imprese ad alto consumo energetico e a quelle che hanno già stipulato accordi.

- Solo con regole semplici e praticabili questo modello può rimanere attrattivo e garantire l’obiettivo di azzeramento delle emissioni nette.

Nel 2024 l'industria svizzera ha ridotto le sue emissioni di CO₂ di ulteriori 67’000 tonnellate, superando nettamente le aspettative e confermando una chiara tendenza al rialzo. Rispetto al 2013, le imprese svizzere hanno risparmiato complessivamente oltre 857’000 tonnellate di CO₂, non solo raggiungendo gli obiettivi prefissati, ma superandoli nettamente: complessivamente, rispetto alla traiettoria concordata con la Confederazione, l'obiettivo è stato superato dell'11,5%. Secondo l'inventario dei gas serra della Confederazione, l'industria è l'unico settore che ha costantemente raggiunto o superato i propri obiettivi climatici. Oggi la piazza industriale svizzera produce solo la metà delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990, raddoppiando al contempo il suo valore aggiunto lordo.

Gli accordi sugli obiettivi funzionano e l'ambiente ne beneficia

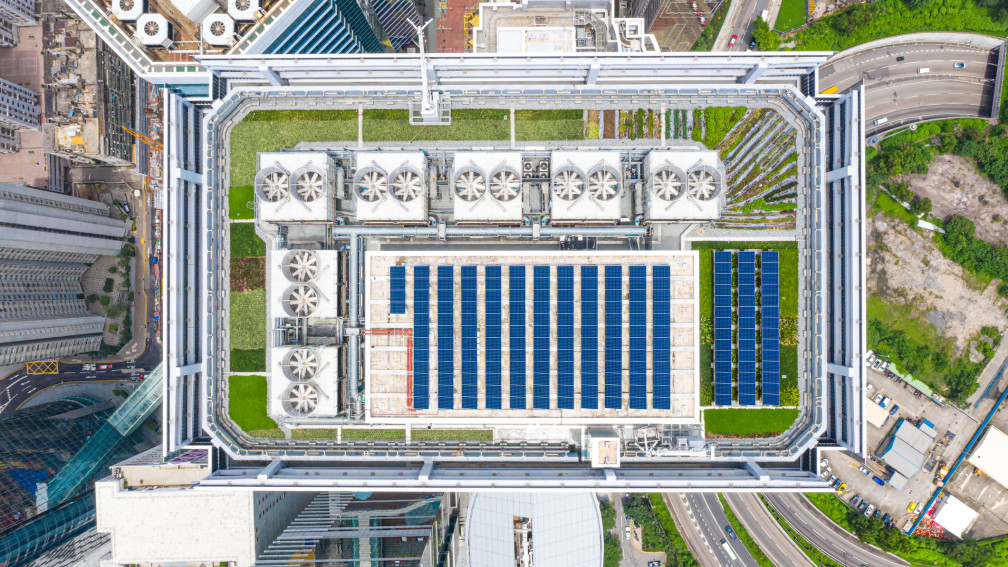

Gli accordi sugli obiettivi sono uno strumento volontario di protezione del clima che ha dato buoni risultati nella pratica. Le imprese si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le proprie emissioni di CO₂ attraverso misure economicamente attuabili. Queste vanno dall'aumento dell'efficienza nella produzione agli investimenti in tecnologie rispettose del clima, fino al passaggio alle energie rinnovabili. In cambio, le imprese ricevono il rimborso della tassa di sul CO₂ riscossa sui combustibili, a condizione che raggiungano i loro obiettivi. Sebbene questo rimborso copra solo una parte dei costi di investimento, le imprese risparmiano costantemente sui costi energetici grazie alla maggiore efficienza energetica.

Si crea così una soluzione vantaggiosa per tutti: le emissioni vengono ridotte dove è più efficiente. Al contempo si garantiscono i posti di lavoro e si rafforza la Svizzera in quanto polo produttivo. Anche l'ambiente ne beneficia, poiché grazie al sistema di accordi sugli obiettivi vengono ridotte le emissioni di CO₂.

Nuove norme mettono in discussione il modello

Per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette, nei prossimi anni saranno necessari sforzi considerevoli. Gli accordi sugli obiettivi si sono dimostrati uno strumento efficace per incentivare le imprese ad adottare misure volontarie di protezione del clima. Tuttavia, per la prima volta il numero delle imprese partecipanti è in leggero calo: alla fine del 2024 le imprese affiliate all’Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC) erano 4’715, 41 in meno rispetto all'anno precedente. Le ragioni sono da ricercarsi principalmente in cambiamenti strutturali come chiusure o fusioni.

Tuttavia, dal gennaio 2025, con la revisione dell'ordinanza sul CO₂ sono entrati in vigore requisiti più severi: le imprese devono ridurre le loro emissioni del 2,25% all’anno. Sono stati adeguati anche i criteri per le misure economicamente attuabili. Ciò comporta ulteriori sfide, in particolare per le imprese ad alta intensità energetica o quelle con un grado di efficienza già elevato. A ciò si aggiunge il fatto che, dal punto di vista della politica climatica, è assurdo che le prime imprese ad aver adottato misure con elevati investimenti iniziali debbano seguire lo stesso percorso di riduzione dei nuovi partecipanti. Questi inasprimenti non sono praticabili e porteranno alcune imprese a non stipulare più accordi sugli obiettivi e probabilmente anche a ridurre meno le loro emissioni di CO₂. È quindi fondamentale per la protezione del clima che gli accordi sugli obiettivi rimangano attrattivi anche in futuro.

Definire la giusta la rotta per raggiungere gli obiettivi climatici

Per proseguire gli ottimi risultati di riduzione delle emissioni raggiunti in passato, sono necessarie condizioni quadro politiche lungimiranti. Il percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 è infatti impegnativo e può essere intrapreso solo insieme all'economia. Gli accordi sugli obiettivi hanno dimostrato come ciò sia possibile: essi combinano una riduzione effettiva delle emissioni con comprovati vantaggi in termini di competitività e qualità della piazza economica. Stimolano l'innovazione, promuovono gli investimenti in tecnologie moderne e rafforzano al contempo la sensibilizzazione delle imprese alla protezione del clima e alla responsabilità individuale.

Una protezione del clima ambiziosa non deve essere soffocata dalla complessità amministrativa. Invece di moltiplicare norme sempre più dettagliate, occorrono regole chiare, semplici e praticabili, soprattutto per le piccole e medie imprese. Solo così il sistema rimarrà attrattivo per le imprese ed efficace per il clima. La Svizzera può assumere un ruolo pionieristico nella protezione del clima se riesce a conciliare la riduzione delle emissioni e l’attività economica. Se non ci riuscirà, il suo buon esempio diventerà rapidamente dissuasivo a livello internazionale.