Faktencheck Bilaterale III

Im Dezember 2024 gaben die Schweiz und die Europäische Union (EU) den Abschluss der Verhandlungen über das dritte bilaterale Vertragspaket (Bilaterale III) bekannt. Seit Juni 2025 liegen nun die finalen Vertragstexte für alle einsehbar auf dem Tisch. Die Bilateralen III sichern den 25-jährigen bilateralen Erfolgsweg der Schweiz mit der EU und entwickeln diesen mit neuen Abkommen und Kooperationen im Interesse der Schweiz weiter. Bereits seit längerem wird das Thema heiss diskutiert. Mit dem «Faktencheck Bilaterale III» beleuchten wir die wichtigsten Hintergründe, liefern Fakten und beantworten aktuelle Fragen.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, die zentrale Hintergründe und Fakten zu den Bilateralen III beleuchtet und aktuelle Fragen rund um dieses Thema beantwortet. Eine Einordnung von economiesuisse zum dritten bilateralen Vertragspaket und seinen verschiedenen Elementen finden Sie in unserem Dossierpolitik «Bilaterale III: Den Schweizer Weg weitergehen» vom Februar 2025. Sämtliche vom Bund publizierten Informationen zum Vertragspaket finden Sie auf der nachfolgenden Webseite.

Bilaterale III: Hintergründe und Fakten

Frage: Wie denkt die Stimmbevölkerung über die Bilateralen III?

Antwort: Gemäss einer repräsentativen Umfrage vom gfs.bern im Auftrag von Interpharma vom August 2024 sehen 65 Prozent der befragten Personen hauptsächlich Vorteile in den bilateralen Verträgen. Die Bilateralen III zwischen der Schweiz und der EU werden von einer klaren Mehrheit (71 Prozent) unterstützt.

Ganz generell hat der bilaterale Weg, der mit den Bilateralen III gesichert und weiterentwickelt werden soll, eine starke demokratische Legitimation. Insgesamt hat die Schweizer Stimmbevölkerung den bilateralen Erfolgsweg seit dem Jahr 2000 in insgesamt elf Volksabstimmungen immer wieder bestätigt.

Frage: Sollte sich die Schweiz nicht stärker auf Märkte ausserhalb Europas konzentrieren?

Antwort: Das Kredo lautet: Das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich braucht die Schweiz bestmögliche Beziehungen und Freihandelsabkommen mit asiatischen Ländern, den USA oder den Mercosur-Staaten. Wer aber behauptet, dass die Schweiz mit verbesserten Handelsbeziehungen zu diesen Staaten einen Wegfall der bilateralen Abkommen mit der EU kompensieren könnte, verkennt die Realität. Wir sind aufgrund unserer geographischen Lage umgeben von EU-Staaten und haben deshalb ein grosses Eigeninteresse, mit der EU in für uns relevanten Bereichen eng zusammenzuarbeiten.

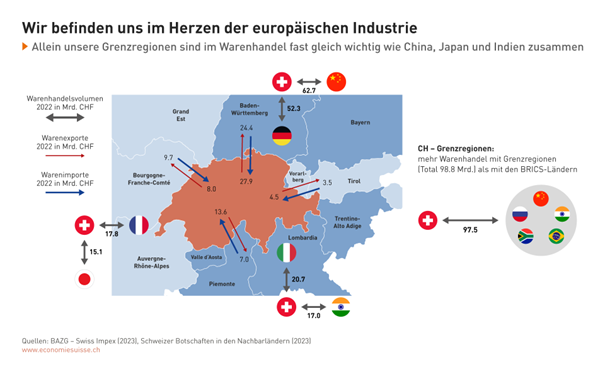

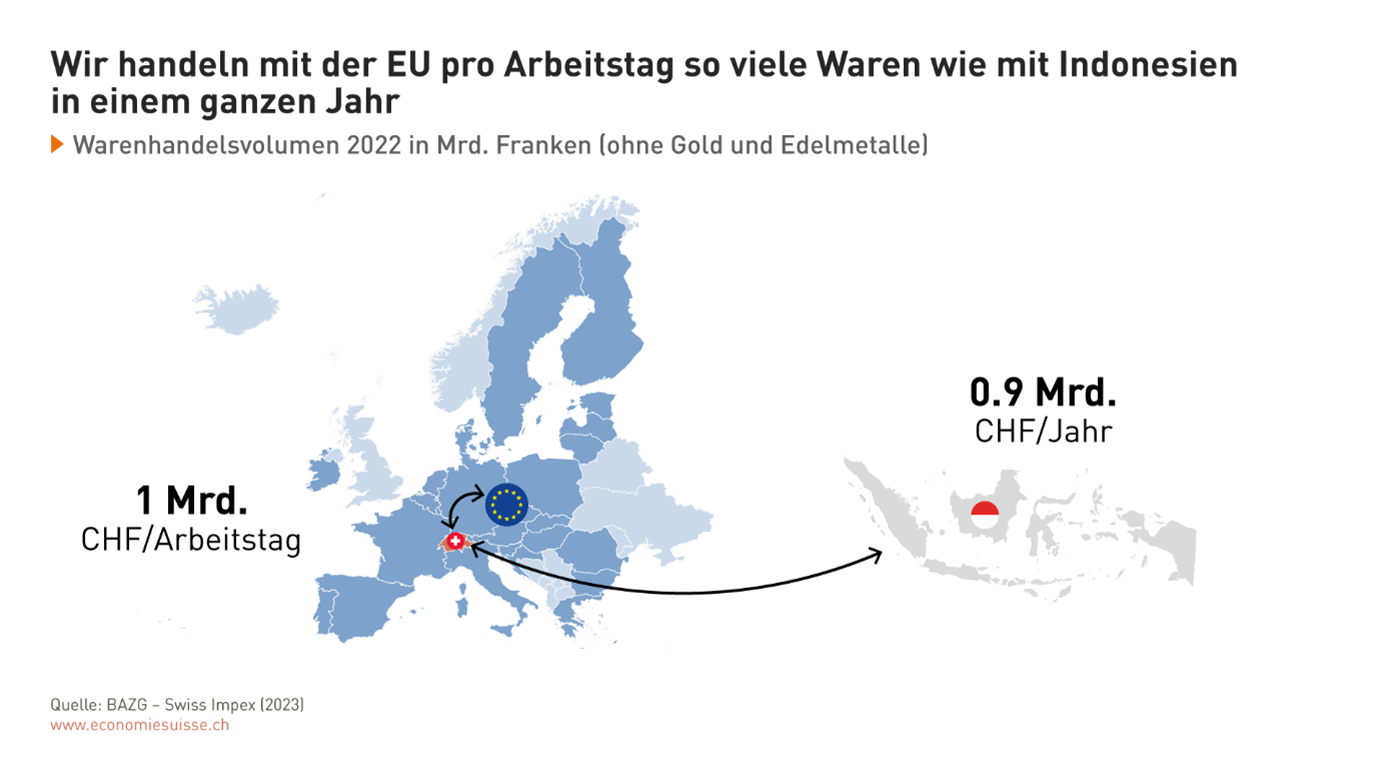

Speziell die Grenzregionen unserer Nachbarländer nehmen einen gewichtigen Stellenwert in unserem Aussenhandel ein. Betrachtet man unser Handelsvolumen, dann sind Baden-Württemberg und Bayern fast so wichtig wie China, unsere französischen Grenzregionen wichtiger als Japan und unsere italienischen Grenzregionen wichtiger als Indien. Pro Arbeitstag werden Waren im Wert von über 1 Milliarde Schweizer Franken zwischen der Schweiz und der EU ausgetauscht – das ist so viel wie mit Indonesien in einem ganzen Jahr.

Zwar wuchsen andere Wirtschaftsräume in den letzten zwanzig Jahren stärker als die EU und auch die Schweizer Exporte in diese Märkte stiegen prozentual stärker an als in die EU (das gilt jedoch nicht für die Zeit von 2020 bis heute). Das ist gut so, weil sich damit die Schweizer Aussenwirtschaft diversifiziert und neue Potenziale erschliesst. Das Warenhandelsvolumen mit der EU ist aber so gross (2024: 60% aller Warenexporte und Warenimporte), dass der Handel mit der EU in absoluten Zahlen noch immer stärker zunimmt als der Handel mit den zweit- und drittwichtigsten Märkten USA und China zusammen. Bei den heutigen Wachstumszahlen wird die EU auch 2040 noch immer die grösste Handelspartnerin der Schweiz sein und das Handelsvolumen mit den USA und China übertreffen. Es ist deshalb völlig illusorisch, die EU als wichtigsten Exportmarkt für die Schweizer Industrie durch andere Exportmärkte ersetzen zu wollen.

Frage: Muss die Schweiz mit den Bilateralen III bald sämtliche Regulierungen und Gesetze übernehmen, welche die EU beschliesst?

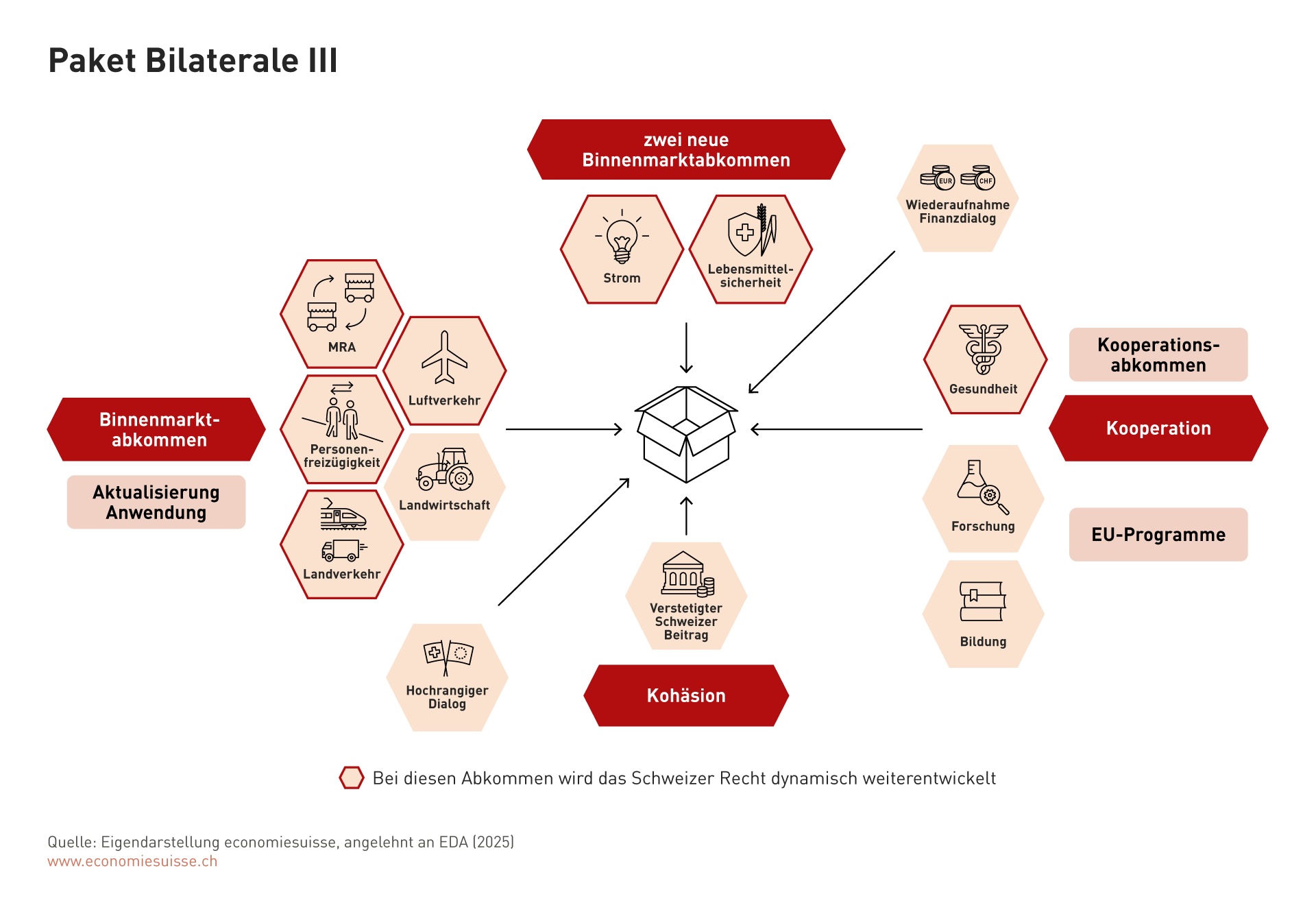

Antwort: Nein. Insgesamt verfügen die Schweiz und die EU über 140 bilaterale Abkommen. Die Pflicht zur dynamischen Rechtsübernahme im Rahmen der Bilateralen III beschränkt sich jedoch auf sechs bilaterale Abkommen, mit denen die Schweiz am europäischen Binnenmarkt teilnimmt. Dazu gehören vier bestehende Binnenmarktabkommen (Personenfreizügigkeit, Luft- und Landverkehr, technische Handelshemmnisse) und die zwei neuen Binnenmarktabkommen Strom und Lebensmittelsicherheit. Zusätzlich ist im Rahmen des Kooperationsabkommens Gesundheitssicherheit eine stark limitierte dynamische Rechtsübernahme vorgesehen.

Im Rahmen der Bilateralen III werden von der Schweiz lediglich 95 von insgesamt 14'000 EU-Binnenmarktrechtsakten übernommen (zwei Drittel davon betreffen die Lebensmittelsicherheit). Diese werden in den entsprechenden Abkommen klar und abschliessend aufgelistet. Das bestehende Binnenmarktabkommen Landwirtschaft ist von der dynamischen Rechtsübernahme gänzlich ausgenommen. Das Freihandelsabkommens Schweiz-EU von 1972 ist nicht Teil der Bilateralen III und untersteht daher auch nicht den institutionellen Regeln. Weitere Informationen zur dynamischen Rechtsübernahme finden Sie im nachfolgenden Blog.

Frage: Wird die Schweiz in Zukunft von «fremden Richtern» gelenkt?

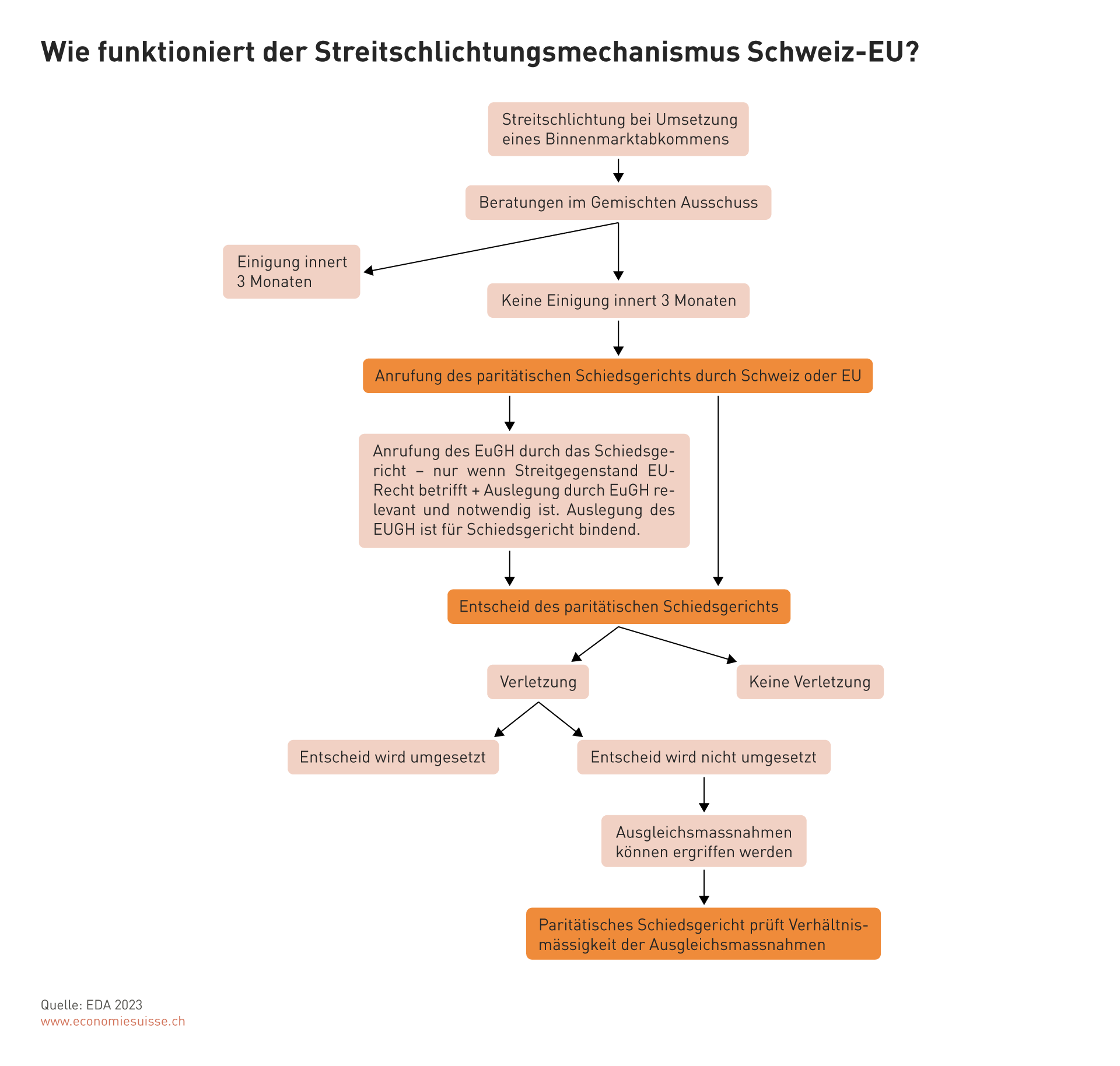

Antwort: In den bilateralen Verträgen sind sowohl heute als auch künftig keine «fremden Richter» vorgesehen. Es sind drei Arten von Rechtsfällen zu unterscheiden:

- Entsteht ein Rechtsstreit in der Schweiz, ist ein Schweizer Gericht zuständig.

- Entsteht ein Rechtsstreit in einem EU-Land, etwa Deutschland, ist ein deutsches Gericht und allenfalls der Europäische Gerichtshof EuGH zuständig.

- Gibt es Differenzen zwischen der EU-Kommission und dem Bundesrat über die Auslegung von Regeln, zum Beispiel im Landverkehr oder bei der Personenfreizügigkeit, dann kommt ein paritätisches Schiedsgericht zum Zug.

Das paritätische Schiedsgericht (z.B. mit je einem Richter aus der Schweiz und der EU sowie einem unabhängigen Präsidium) entscheidet künftig, welches Recht bei einem Streitfall zur Anwendung kommt – Schweizer Recht, Vertragsrecht oder EU-Binnenmarktrecht.

Hat die Schweiz das EU-Binnenmarktrecht vertraglich übernommen, z.B. technische Normen im Medtech-Bereich, entscheidet der EuGH ausschliesslich über die Frage der Auslegung des europäischen Binnenmarktrechts. Haben sich die Schweiz und die EU auf spezielle Regeln verständigt, etwa Spezialregeln oder Ausnahmen wie die flankierenden Massnahmen (FlaM) zur Personenfreizügigkeit, gilt dieses Recht.

Am Ende des Verfahrens wird das paritätische Schiedsgericht beurteilen, ob die Schweiz oder die EU das Recht verletzt haben. Dies entspricht gängigen völkerrechtlichen Prinzipien: Die Schweiz hat in vielen ihrer Abkommen solche paritätischen Schiedsverfahren abgeschlossen, so zum Beispiel auch im jüngst abgeschlossenen Freihandelsabkommen mit Indien.

Mit dem in den Bilateralen III vorgesehenen Streitschlichtungsmechanismus verbessert sich die Verhandlungsposition der Schweiz im Streitfall gegenüber heute. Sie erhält damit ein Instrument, um ihre Interessen im Verhältnis zur EU auf dem Rechtsweg wirksam durchzusetzen. Heute kann sich die Schweiz nicht vor einem paritätischen Schiedsgericht gegen willkürliche Massnahmen wie bspw. die Nicht-Aufdatierung des Abkommens über technische Handelshemmnisse (MRA) wehren.

Stellt das paritätische Schiedsgericht eine Verletzung eines Abkommens fest, dürfen nur im betroffenen Abkommen oder einem anderen Binnenmarktabkommen verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen ergriffen werden (abgesehen vom Landwirtschaftsabkommen). Das schränkt die Möglichkeiten der EU stark ein. Ausgleichsmassnahmen dienen schlicht dazu, das Gleichgewicht zwischen den Vertragsparteien wiederherzustellen, wenn sich eine Partei nicht an den Vertrag hält. Eine Suspendierung ganzer Abkommen durch die EU dürfte jedoch kaum verhältnismässig sein, sollte die Schweiz einzelne Rechtsentwicklungen ablehnen. Das paritätische Schiedsgericht entscheidet dabei selbständig und abschliessend, ob Ausgleichsmassnahmen verhältnismässig sind.

Das Konzept von Ausgleichsmassnahmen ist nicht neu. Es ist vor allem im Handelsrecht verbreitet, etwa im Recht der Welthandelsorganisation WTO oder in Investitionsabkommen. Zudem hat die Schweiz Freihandelsabkommen mit Partnern wie Kanada, Indonesien, China und der Türkei abgeschlossen, die ebenfalls Ausgleichsmassnahmen vorsehen.

Frage: Verliert die Schweiz mit der «automatischen» Rechtsübernahme ihre Selbstbestimmung und die direkte Demokratie?

Antwort: Nein. Die Schweiz bleibt auch in Zukunft souverän und eigenständig.

- Wir nehmen freiwillig am europäischen Binnenmarkt teil: Das Schweizer Volk hat selbständig entschieden, bilaterale Binnenmarktabkommen mit der EU abzuschliessen. Niemand hat uns das aufgezwungen.

- Die direkte Demokratie bleibt unangetastet. Die direktdemokratischen Volksrechte wie das Initiativ- und das Referendumsrecht bleiben selbstverständlich weiterhin bestehen. Es gibt auch keinen Automatismus bei der Rechtsübernahme: Die Schweiz wird über jede einzelne Übernahme von EU-Recht innerhalb der sechs Binnenmarktabkommen selbständig entscheiden können. Wir können also jederzeit zu allem Nein sagen. Für die dynamische Rechtsübernahme hat die Schweiz jeweils zwei Jahre Zeit. Sollte es zu einem Gesetzesreferendum kommen, wird der Schweiz ein zusätzliches Jahr zur Umsetzung zugesichert. Das ist besser als heute.

- Die Schweiz konnte zahlreiche wichtige Ausnahmen aushandeln. Diese sind von der dynamischen Rechtsübernahme ausgenommen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat bei Streitigkeiten über Ausnahmen ohne Bezug zum EU-Recht nichts zu sagen.

- Die Pflicht zur dynamischen Rechtsübernahme ist bereits heute im Luftverkehrsabkommen (Bilaterale I) sowie im Schengen/Dublin-Abkommen (Bilaterale II) verankert und hat seit deren Inkrafttreten 2002 bzw. 2008 zu keinerlei Problemen geführt. So konnte sich die Schweizer Stimmbevölkerung im Mai 2019 bspw. über die Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie im Schweizer Waffenrecht in einer Volksabstimmung äussern. Die Schweiz hat in den letzten 25 Jahren im Rahmen der Binnenmarktabkommen und von Schengen/Dublin bereits mehrmals europäisches Recht übernommen. Dabei ging es überwiegend um technische Normen bei Fahrtenschreibern in Camions, Wartungsregeln für Flugzeuge oder dem Informationsaustausch zu Tatverdächtigen.

Frage: Kann die EU einseitig neue Gesetze wie die Lieferketten-Regulierung oder das KI-Gesetz für binnenmarktrelevant erklären und so der Schweiz aufdrücken?

Antwort: Nein. Da die Schweiz nur in ausgewählten Bereichen beim Binnenmarkt mitmacht, spielt es im Rahmen der dynamischen Rechtsübernahme keine Rolle, ob eine neue EU-Regelung allgemein binnenmarktrelevant ist. Entscheidend ist vielmehr, ob sie in den Anwendungsbereich eines konkreten bilateralen Abkommens fällt. Das massgebende Recht wird in den bilateralen Abkommen klar und abschliessend aufgeführt. Entgegen der Behauptung der Gegner der Bilateralen III müssen zahlreiche EU-Regulierungen wie z.B. das Lieferkettengesetz (CSDDD), die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), die Entwaldungsverordnung (EUDR), der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM), die Verordnung über künstliche Intelligenz (AI Act) oder das Gesetz über digitale Dienste (DSA) nicht übernommen werden. Es bestehen schlicht keine entsprechenden bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU in diesen Bereichen. So gibt es keinen Grund und auch keine Pflicht, sich beispielsweise im Steuerbereich der EU anzugleichen oder die Nachhaltigkeitsregulierung der EU telquel zu übernehmen. Eine eigenständige Standortpolitik ist somit auch in Zukunft möglich und das ist wichtig und gut so.

Frage: Handelt es sich bei den Bilateralen III nicht einfach um alten Wein in neuen Schläuchen?

Antwort: Nein. Es gibt erhebliche Unterschiede und Verbesserungen im Vergleich zum damaligen Rahmenabkommen. Mit dem Paketansatz der Bilateralen III wurden die institutionellen Fragen (dynamische Rechtsübernahme, Streitschlichtung) neu in jedem Binnenmarktabkommen einzeln gelöst (vertikaler, sektorbezogener Ansatz). Das ist ein gewichtiger Unterschied zum institutionellen Abkommen (InstA), wo über ein Rahmenvertrag für alle Binnenmarktabkommen diskutiert wurde (horizontaler Ansatz).

Die Bilateralen III sind eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Rahmenabkommen, das heute nicht mehr zur Diskussion steht. Wir haben nun ein Paket mit neuen Abkommen und Kooperationen. Und besonders wichtig: Alle heiklen, Fragen wurden geklärt und zahlreiche Ausnahmen für die Schweiz erwirkt, welche unsere Interessen schützen.

Verbesserungen zeigen sich konkret unter anderem bei folgenden Punkten:

- die Super-Guillotine-Klausel ist weg

- die flankierenden Massnahmen konnten abgesichert werden. Beim Lohnschutz ist die Non-Regression-Klausel drin.

- die staatlichen Beihilfen beziehen sich nur auf die Strom-, Luftverkehrs- und Landverkehrsabkommen

- bei der Unionsbürgerrichtlinie (UBRL) gibt es Ausnahmen, die eine Einwanderung in die Sozialsysteme der Schweiz verhindern. Die Zuwanderung über die Personenfreizügigkeit bleibt auch künftig arbeitsmarktorientiert.

- die Schutzklausel bei der Personenfreizügigkeit konnte konkretisiert werden. Die Schweiz kann sie eigenständig aktivieren und den Auslösemechanismus sowie allfällige Schutzmassnahmen im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) selbst bestimmen.

- Dazu kommen unzählige Ausnahmen und Garantien, z.B. im Landwirtschafts-, Landverkehrs- und Stromabkommen. Alle Ausnahmen sind von der dynamischen Rechtsübernahme ausgenommen.

Das alles sind elementare Verbesserungen, die die Schweizer Diplomaten der EU abgerungen haben.

Frage: Droht wegen dem Stromabkommen als Teil der Bilateralen III der Schweiz eine vollumfängliche Strommarktliberalisierung? Ist der Service Public beim Strom gefährdet?

Antwort: Nein. Der Service Public wird nicht gefährdet. Heute sind wir (anders als bei einem Handy- oder Krankenkassenvertrag) bei einem Stromanbieter gefangen. Wir haben keine freie Wahl. Mit dem Abschluss eines Stromabkommens wird in der Schweiz neu ein Wahlmodell eingeführt. Mit diesem Modell haben Haushalte und kleinere Unternehmen mit einem Verbrauch von maximal 50'000 KWh pro Jahr künftig die Wahl, ob sie im System der sogenannten Grundversorgung (in welchem sie den Strom bei ihrem lokalen Netzbetreiber zu vordefinierten Preisen beziehen) verbleiben oder ihren Strom neu am freien Markt einkaufen möchten. Wir können künftig also selbst wählen, ob wir bspw. zu einem günstigeren Stromanbieter wechseln oder beim regionalen Grundversorger bleiben wollen. Zudem wird es (unter Berücksichtigung von Fristen und unterjährigen Wechselgebühren) auch möglich sein, in die Grundversorgung mit regulierten Preisen zurückzukehren.

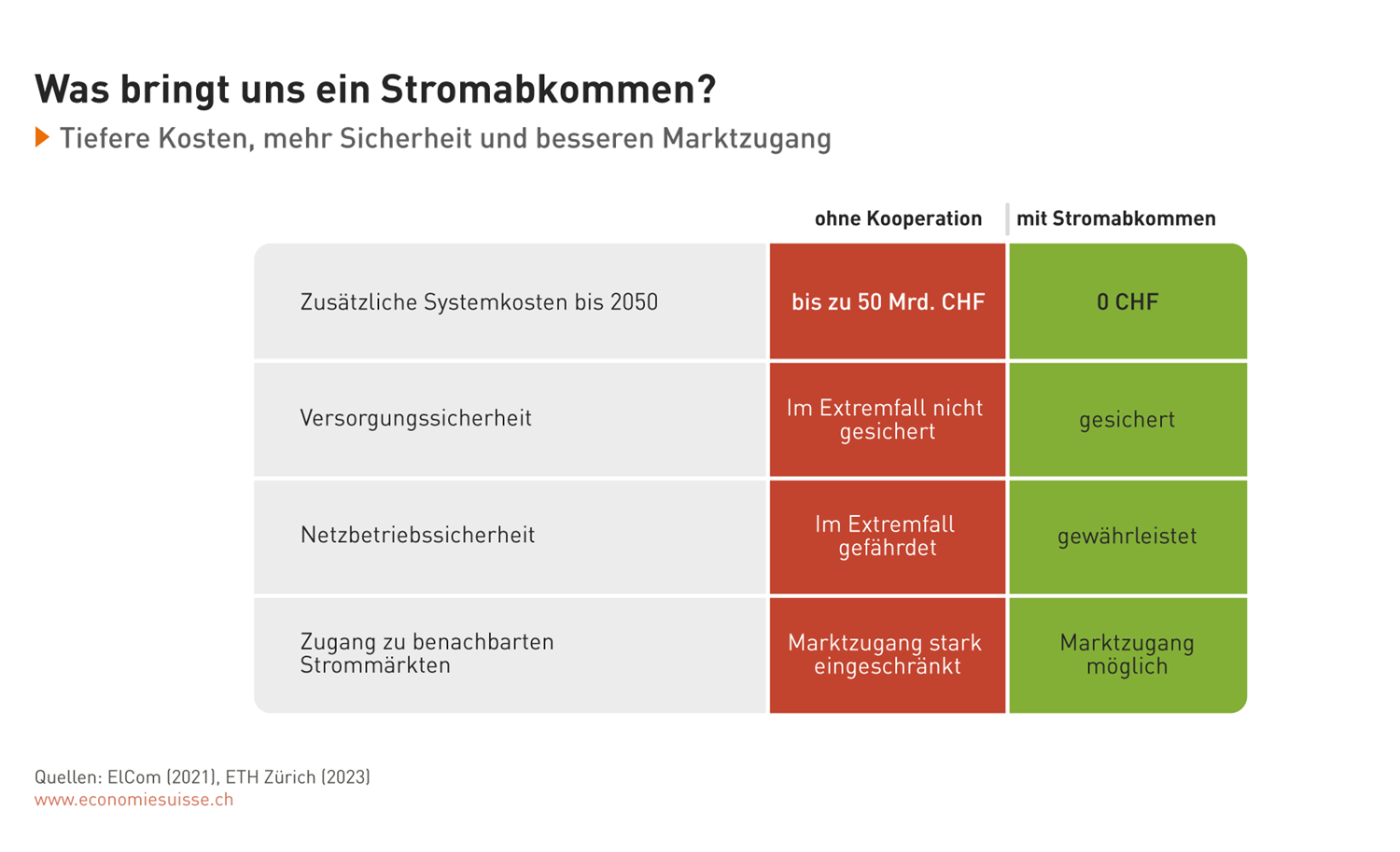

Ein Stromabkommen mit der EU ist ein wichtiges Element für die Verbesserung der Netzstabilität, die Stärkung der Versorgungssicherheit sowie die Schaffung von neuen Handelsopportunitäten für Schweizer Stromunternehmen, z.B. im Bereich der Wasserkraft. Zudem ist das Sparpotenzial enorm: Laut einer ETH-Studie im Auftrag von economiesuisse könnte die Schweiz mit einem Stromabkommen bis 2050 rund 50 Milliarden Franken einsparen – das sind 2 Milliarden Franken Jahr. Wir sparen so viel, weil wir mit einer Einbindung in Europa viele Systeme nicht doppelt aufbauen müssen. Weitere Informationen finden Sie im nachfolgenden Blog.

Frage: Wird beim Landverkehrsabkommen der Service Public in der Schweiz gefährdet?

Antwort: Nein. Es ist keine Liberalisierung des nationalen Verkehrs vorgesehen. Im Rahmen des Landverkehrsabkommens fordert die EU einzig, wie im Vertrag ursprünglich vorgesehen, dass die Schweiz den internationalen Schienenpersonenverkehr für die europäische Konkurrenz öffnet. Für Schweizer Bahnreisende ist damit ein Ausbau des Angebots internationaler Zugverbindungen zu erwarten. Ausländische Anbieter müssen jedoch zwingend den Schweizer Taktfahrplan berücksichtigen, die Tarifintegration mit Halbtax und GA respektieren und die Schweizer Arbeitsbedingungen auf Schweizer Streckenabschnitten einhalten.

Der Service Public innerhalb der Schweiz ist nicht betroffen: Auswirkungen auf die Bahninfrastruktur sind ausgeschlossen und nicht Teil des Abkommens. Das Verhandlungsergebnis der Schweiz zum Landverkehrsabkommen ist so überzeugend, dass sogar die Schweizer Bahngewerkschaft (SEV), die zu Beginn sehr kritisch war, nun die Aktualisierung des Abkommens unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im nachfolgenden Blog.

Frage: Kann die EU künftig alleine über die Schweizer Agrarpolitik bestimmen? Wird der bestehende Grenzschutz für Agrarprodukte nun abgeschafft?

Antwort: Nein. Die Schweiz bleibt in der Ausgestaltung ihrer Agrarpolitik eigenständig.

Der Grenzschutz mit Zöllen und Kontingenten sowie die Direktzahlungen für die Bauern bleiben unangetastet. Das Landwirtschaftsabkommen betrifft weder die Umwelt-, Klima-, Landschafts- oder Ernährungspolitik der Schweiz, noch umfasst es die Besteuerung von Agrarprodukten.

Die Bauern haben mit den Bilateralen III einen für sie sehr vorteilhaften Deal vorliegen. So ist das Landwirtschaftsabkommen von der dynamischen Rechtsübernahme ausgenommen und Ausgleichsmassnahmen sind nur im Fall einer Verletzung des Landwirtschaftsabkommens inkl. dem Teil zur Lebensmittelsicherheit möglich. Zudem ist es gelungen, die in der Schweiz geltenden Standards, z.B. im Tierschutz oder in der Lebensmittelproduktion, mithilfe von Ausnahmen abzusichern.

Die wahrscheinlichste Alternative zu den Bilateralen III (Modernisierung Freihandelsabkommen 1972 / ausgehend vom Handels- und Kooperationsabkommen EU-UK) birgt für die Bauern erhebliche Risiken: Die heute vergleichsweise hohen Agrarzölle und Agrarsubventionen, der Preisausgleichsmechanismus bei verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten und das Abkommen über Zollerleichterungen und Zollsicherheit wären gefährdet. All diese Elemente würden bei Verhandlungen über eine Modernisierung des Freihandelsabkommens von 1972 in die Verhandlungsmasse einfliessen respektive wieder zur Disposition gestellt werden.

Frage: Kann die Schweiz nicht auf das Abkommen zum Abbau technischer Handelshemmnisse (MRA) verzichten?

Antwort: Nein. Das MRA umfasst 20 Produktsektoren (u. a. Maschinen, Medizinprodukte, elektrische Geräte, Bauprodukte, Aufzüge, pharmazeutische Produkte) und damit 73 Prozent aller in die EU ausgeführten Schweizer Industrieprodukte. Es definiert einheitliche Produktvorschriften und hält fest, dass die Konformitätsbewertung (der Nachweis, dass ein Produkt den Vorschriften entspricht) nur einmal erbracht werden muss – in der Schweiz oder in der EU. So ist es beispielsweise möglich, eine in der Schweiz hergestellte Hüftprothese oder Maschine ohne Zusatzaufwand in der Schweiz und in der EU zu verkaufen.

Weil sich die Vorschriften für Produkte laufend entwickeln, muss das MRA regelmässig aktualisiert werden. Ohne Aktualisierung des MRA wird sich der Marktzugang für Schweizer Exportunternehmen zum europäischen Binnenmarkt nach 2027 stetig verschlechtern. Nach der Medtech-Branche folgen als nächstes die Maschinen-, Bau- und Pharmaindustrie. Aufgrund der hohen Bedeutung dieser Branchen für den Industriestandort Schweiz dürften die betriebswirtschaftlichen Anpassungskosten die Milliardenschwelle übersteigen (siehe auch Erosionsmonitor von Avenir Suisse). Das ist Geld, welches für Investitionen in innovative Produkte und den Standort Schweiz fehlt.

Schweizer Firmen sind zwar sehr anpassungsfähig und erfinderisch. Aufgrund der aktuellen Blockade sind sie aber gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die für den Wirtschaftsstandort Schweiz negativ sind. Das Medtech-Unternehmen Ypsomed musste bspw. 400 Produkte in Deutschland neu zertifizieren lassen, was über 20 Mio. Franken kostete und während 2 Jahren fast 40 Mitarbeitende in Anspruch nahm.

Für KMU ist es noch schwieriger: Wenn eine kleine Schweizer Medtech-Firma (wie z.B. Bürki Innomed) einen Haftungsbevollmächtigten in der EU bestimmen muss, lagert sie sehr oft auch andere Firmenaktivitäten wie z.B. die Produktentwicklung nach Deutschland aus, weil das insgesamt günstiger kommt. Das Nachsehen hat dann der Firmenstandort Schweiz, weil die Innovation nicht mehr hier stattfindet. In der Summe schwächt dies nicht nur das Wachstumspotenzial des Wirtschaftsstandortes Schweiz, sondern auch unseren Wohlstand.

Frage: Braucht es den Kohäsionsbeitrag an die EU?

Antwort: Es liegt auch im Interesse der Schweiz, die wirtschaftlichen Unterschiede im europäischen Binnenmarkt zu verringern, so dass die teilnehmenden Staaten zu attraktiven Zielmärkten mit höherer Kaufkraft heranwachsen (Beispiel Polen). Wichtig beim Schweizer Kohäsionsbeitrag ist: Er fliesst nur in ausgewählte Projekte und Programme in den Partnerländern und wird nicht direkt in deren Haushalte oder an die EU überwiesen.

Und vergessen wir nicht: Die bilateralen Abkommen gehen weit über ein gewöhnliches Freihandelsabkommen hinaus. Die Verstetigung und Höhe des Kohäsionsbeitrags sind wegen des grossen Nutzens des privilegierten Zugangs der Schweiz zum europäischen Binnenmarkt angemessen. Nimmt man die Zahlen der neuen Ecoplan-Studie als Basis, beträgt der wirtschaftliche Nutzen der Bilateralen I im Jahr 2035 rund 31 Milliarden Franken. Der fixierte Kohäsionsbeitrag macht etwas mehr als 1% dieser Summe aus. Im Vergleich mit dem Nicht-EU- aber EWR-Mitglied Norwegen, das für die volle Teilnahme am europäischen Binnenmarkt bald einen Kohäsionsbeitrag von 450 Mio. CHF pro Jahr zahlen wird, ist die Beitragshöhe von 350 Mio. CHF der Schweiz fair. Weitere Informationen zum Wert der Bilateralen finden Sie im nachfolgenden Blog.

Frage: Droht aufgrund der Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie (UBRL) eine Einwanderung in die Schweizer Sozialsysteme?

Antwort: Nein. Es droht keine Einwanderung in die Sozialsysteme der Schweiz.

In den Verhandlungen ist es dem Bundesrat gelungen, die Risiken für das Schweizer Sozialhilfesystem zu minimieren. Die UBRL wird lediglich massgeschneidert auf die Schweiz ausgedehnt und mit einem wirksamen Schutzdispositiv verknüpft, welches Ausnahmen und Absicherungen umfasst. Die Freizügigkeit gilt weiterhin nur für den Arbeitsmarkt und für Personen mit ausreichenden Mitteln zur Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts.

Zudem räumt die EU der Schweiz mehrere Ausnahmen ein, welche sie vor einer künftigen Änderung des EU-Rechts schützen:

- Das in der UBRL vorgesehene Daueraufenthaltsrecht, welches EU-Staatsangehörigen nach fünfjährigem Aufenthalt zusteht, steht in der Schweiz nur Erwerbstätigen offen.

- Die zusätzlich anwendbaren Integrationskriterien für eine Niederlassungsbewilligung gelten weiterhin (wie z.B. Kenntnisse einer Landessprache, Beachtung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, keine Abhängigkeit von der Sozialhilfe etc.).

- Die Schweiz kann den Aufenthalt von erwerbslosen Personen beenden, wenn diese sich nicht um ihre Erwerbsintegration bemühen und nicht mit der öffentlichen Arbeitsvermittlung (RAV) kooperieren, um eine Stelle zu finden

Frage: Erhalten wegen der Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie (UBRL) künftig viel mehr Menschen ein Daueraufenthaltsrecht in der Schweiz?

Antwort: Nein. Bereits heute haben Angehörige von 17 EU- und EFTA-Staaten aufgrund des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) und von bilateralen Vereinbarungen einen Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung nach fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz. Mit der Übernahme von Teilen der UBRL wird dieser Anspruch auf alle übrigen EU-Mitgliedstaaten ausgedehnt. Die Folgen dieser Ausweitung dürften begrenzt bleiben, da Staatsangehörige unserer Nachbarländer mit den grössten Zuwanderungszahlen (Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich) bereits heute nach fünf Jahren ein Anrecht auf Daueraufenthalt in der Schweiz haben.

Frage: Wird der Familiennachzug mit der Aktualisierung des Freizügigkeitsabkommens erleichtert? Wird die Zuwanderung in die Schweiz künftig einfacher?

Antwort: Im Vergleich zum bereits heute geltenden Freizügigkeitsabkommen verändert sich beim Familiennachzug nur wenig.

Durch die Teilübernahme der Unionsbürgerrichtlinie (UBRL) im Rahmen des Pakets Schweiz-EU umfasst der Personenkreis mit Anspruch auf Familiennachzug neu zusätzlich nur eingetragene Partnerinnen und Partner (sowie deren unterhaltsberechtigte Verwandte in aufsteigender Linie und Verwandte in absteigender Linie, unter 21 Jahren oder unterhaltsberechtigt). Das ist die einzige Neuerung betreffend Familiennachzug. Es handelt sich dabei um einen eng begrenzten Personenkreis (eingetragene Partnerschaften). Dadurch wird nur eine geringe Anzahl zusätzlicher Personen in die Schweiz kommen können.

Damit wird die eigenständige Steuerung der Zuwanderung gemäss Art. 121a BV nicht beeinträchtigt. In der Praxis wird die eingetragene Partnerschaft bereits heute der Ehe gleichgestellt aufgrund des Nichtdiskriminierungsgebots. Das Recht auf Familiennachzug ist zu unterscheiden vom erleichterten Familiennachzug. Beides existiert bereits im aktuellen Freizügigkeitsabkommen. Zu letzterem gehören etwa Familienangehörige, die pflegebedürftig sind. Pflegebedürftige Familienangehörige erhalten mit dem aufdatierten Abkommen jedoch kein automatisches Recht, der Familie folgen zu können. Das bleibt ein Ermessensentscheid. Daran ändert das aufdatierte Abkommen nichts. Die Schweiz kann nach wie vor eine Einzelfallprüfung vornehmen und auch gegen den Antrag der gesuchstellenden Person entscheiden.

Frage: Können kriminelle EU-Staatsangehörige künftig nicht mehr ausgewiesen werden?

Antwort: Nein. Kriminelle EU-Staatsangehörige können auch künftig ausgewiesen werden. Der Schweiz wurde eine Ausnahme gewährt, wonach der in der UBRL geltende, verstärkte Schutz von kriminellen EU-Staatsangehörigen vor Ausweisung nicht gilt. Somit können wir bei unserer bisherigen Ausschaffungspraxis bleiben. Allerdings waren 2023 fast 70 Prozent aller Personen, die einen Landesverweis erhielten, Angehörige aus Staaten ausserhalb des EU-/EFTA-Raums.

Frage: Ist der Lohnschutz in der Schweiz mit den Bilateralen III gesichert?

Antwort: Ja – der Lohnschutz ist gesichert. Sämtliche wichtigen Fragen beim Lohnschutz für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten in den aussenpolitischen Verhandlungen oder mit innenpolitischen Massnahmen zufriedenstellend geklärt werden. Mit der Aktualisierung des Freizügigkeitsabkommens anerkennt die EU erstmals offiziell die Notwendigkeit eines Lohnschutzes in der Schweiz sowie der dafür notwendigen flankierenden Massnahmen (FlaM). So wird das bestehende duale Kontrollsystem inklusive Überwachungs- und Sanktionierungskompetenzen der paritätischen Kommissionen (Gewerkschaften und Arbeitgeber) und Kantone von der EU akzeptiert.

Die EU hat der Schweiz unter anderem die nachfolgenden Ausnahmen vom Entsenderecht zugestanden:

- eine Nicht-Regressions-Klausel (sollte die EU den Lohnschutz im Entsenderecht reduzieren, müsste die Schweiz diese Regeln nicht dynamisch übernehmen),

- eine Voranmeldefrist (für ausländische Firmen, die in der Schweiz Dienstleistungen erbringen wollen) von vier Arbeitstagen aufgrund einer objektiven und branchenspezifischen Risikoanalyse,

- eine Kautionspflicht für Unternehmen, die in der Vergangenheit den finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind und

- eine Dokumentationspflicht für selbstständige Dienstleistungserbringer als Massnahme zur Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit.

Wichtig sind dabei auch die folgenden Punkte:

- Die Kontrolldichte wird auch künftig autonom durch die Schweiz bestimmt.

- Bei Nichtleistung der Kaution kann eine Sanktion bis hin zu einer Dienstleistungssperre verhängt werden.

- Die bestehende Meldepflicht wird auf selbstständig Erwerbstätige ausgedehnt.

- In den Verhandlungen sicherte die Schweiz ihre Rolle als Beobachterin bei der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) ab.

Frage: Führen entsandte Arbeitnehmende zu Lohndumping in der Schweiz und gefährden so den Lohnschutz?

Antwort: Nein. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der flankierenden Massnahmen (FlaM) muss korrekt eingeordnet werden. Gemäss Berechnungen von Avenir Suisse aus dem Jahr 2022 leisten entsandte Arbeitnehmende in der Schweiz ein Arbeitsvolumen, welches gerade einmal 0,2 Prozent der Gesamtbeschäftigung entspricht. Deshalb ist mit der Übernahme des EU-Entsenderechts und dank den FlaM auch künftig nicht mit systematisch negativen Auswirkungen auf das Lohnniveau in der Schweiz zu rechnen.

Frage: Ist das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU von 1972 für die Wirtschaft nicht ausreichend? Braucht es die Bilateralen überhaupt?

Antwort: Gegner des bilateralen Wegs monieren immer wieder, dass eine Modernisierung des 53-jährigen Freihandelsabkommens mit der EU von 1972 einen Wegfall der bilateralen Verträge kompensieren könnte. Sie lassen dabei aber Folgendes ausser Acht: Der bilaterale Weg entspricht den Bedürfnissen der Schweiz und wurde für sie massgeschneidert, nachdem sie den EWR-Beitritt 1992 abgelehnt hatte. Man hat sich damals mit der EU auf die bilateralen Verträge geeinigt, weil ein Freihandelsabkommen allein den Bedürfnissen der Schweizer Wirtschaft und Bevölkerung bei weitem nicht genügend Rechnung getragen hätte.

Fallen die Bilateralen I weg, würden zum Beispiel keine technischen Handelshemmnisse für Industrieprodukte mehr abgebaut, Luftverkehrsrechte wären nicht abgedeckt, Schweizer Früchte und Gemüse bräuchten eine zusätzliche Zertifizierung für den Export in den EU-Raum, Schweizer Spediteure könnten nicht von zusätzlichen Aufträgen aus der EU profitieren, Schweizer Firmen könnten nicht mehr gleichberechtigt an öffentlichen Ausschreibungen in Städten und Regionen in der EU teilnehmen und es wäre viel bürokratischer, Arbeitskräfte aus der EU zu rekrutieren. Zudem verliert die Schweizer Bevölkerung das Recht, überall im EU-Raum zu leben, zu arbeiten und zu studieren. Das ist nur eine kleine Auswahl an Beispielen.

Der bilaterale Weg ist auch mit einem umfassenden Freihandelsabkommen in keiner Weise vergleichbar. Die EU hat ausgeschlossen, dass sie mit wirtschaftlich eng verbundenen, geografisch nahen Drittstaaten wie der Schweiz ähnliche Freihandelsabkommen abschliessen würde wie beispielsweise mit Kanada.

Mit dem Kooperationsabkommen UK-EU (TCA) gibt es jedoch eine Vorlage, wie ein umfassendes Freihandelsabkommen CH-EU aussehen könnte. Das Beispiel Grossbritanniens zeigt, dass es eine Modernisierung des Freihandelsabkommens mit der EU für die Schweiz nicht zum Nulltarif geben wird. Wir müssten unseren Landwirtschaftssektor öffnen und wohl auch EU-Beihilferegeln sowie institutionelle Elemente übernehmen. Die Schweizer Bauern würden das wohl kaum akzeptieren. Es ist also illusorisch zu meinen, dass man mit einem umfassenden Freihandelsabkommen mit der EU besser fährt als mit dem bewährten bilateralen Weg.

Frage: Geht es den Briten seit dem Brexit nicht besser als zuvor? Sollte sich die Schweiz bei der Ausgestaltung ihrer Beziehungen zur EU nicht am Beispiel von Grossbritannien orientieren?

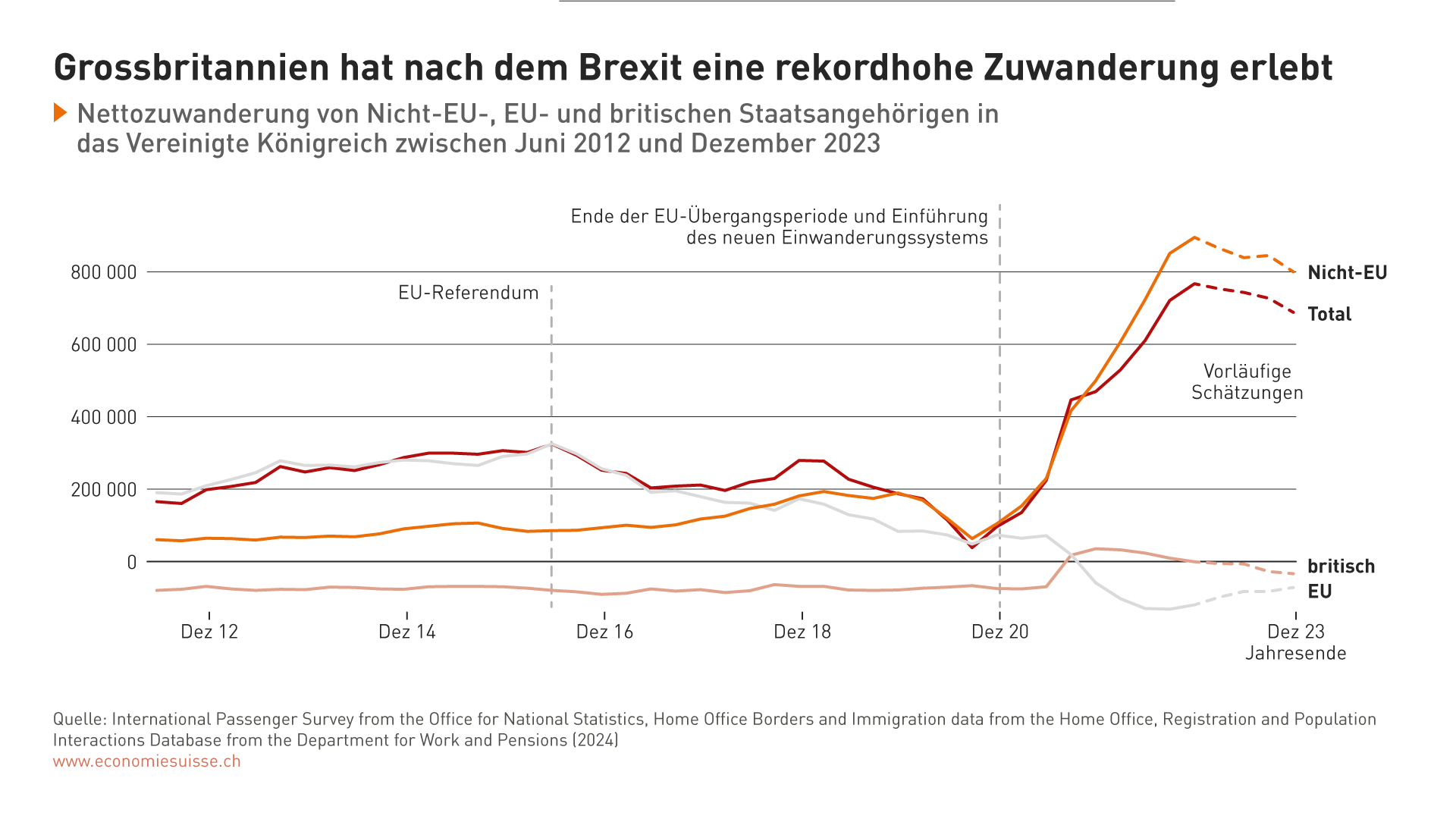

Antwort: Keinesfalls. Der Brexit brachte Grossbritannien eine rekordhohe Migration und keine wirtschaftlichen Vorteile.

Im Juni 2016 hat sich das britische Stimmvolk im Brexit-Referendum mit 51,89% Ja-Stimmen dafür entschieden, aus der EU auszutreten. Als Folge davon verlor Grossbritannien im Dezember 2020 die Personenfreizügigkeit sowie die Teilnahme am EU-Binnenmarkt. Acht Jahre nach dem Brexit sehen viele Briten den EU-Austritt als Misserfolg. Eine repräsentative Umfrage von Anfang 2024 zeigt, dass 57 % der Briten den Brexit negativ bewerten und 70 % glauben, dass er die Lage der Wirtschaft verschlechtert hat.

Entgegen dem Versprechen, die Migration zu reduzieren, hat Grossbritannien seit dem Brexit eine Rekordzuwanderung erlebt. Die Nettozuwanderung liegt weit über dem Niveau vor dem Referendum, wobei insbesondere Migranten aus Ländern ausserhalb der EU, wie Indien, Nigeria und China, nach Grossbritannien kommen. Wirtschaftlich hat Grossbritannien durch den Brexit ebenfalls nicht profitiert. Trotz neuer Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland konnte der Verlust der EU-Binnenmarktteilnahme nicht annähernd kompensiert werden.

Gemäss einem neuen Bericht der Aston University leidet der britische Aussenhandel mit der EU immer stärker unter dem Brexit: zwischen 2021 und 2023 - den Jahren unmittelbar nach dem britischen Austritt aus der EU-Zollunion und dem Binnenmarkt - sank der Wert der britischen Warenexporte in die EU demnach um 27 Prozent, der Wert der Importe um 32 Prozent.

Eine weitere Studie des Centre of Economic Performance der LSE zeigt, dass von 120'000 britischen KMU, die ihre Produkte vor dem Brexit in die EU exportierten, seit Abschluss des Kooperationsabkommens mit der EU rund 20'000 KMU ihre Exporte eingestellt haben. Als Grund gaben sie den höheren Aufwand an, weshalb sich die Exporte schlicht nicht mehr lohnen würden. Diese schlechten wirtschaftlichen Erfahrungen mit dem Brexit sind denn auch der Grund, warum Grossbritannien nun wieder enger mit der EU kooperieren und das Abkommen nachbessern will.

Diese schlechten wirtschaftlichen Erfahrungen mit dem Brexit sind denn auch der Grund, warum Grossbritannien nun wieder enger mit der EU kooperieren und ihr Handelsabkommen mit der EU nachbessern will.

Frage: Wächst die Schweiz nur noch in die Breite? Hat der Wohlstand pro Kopf wegen der Zuwanderung abgenommen?

Antwort: Seit Unterzeichnung der Bilateralen I im Jahr 1999 und 2023 ist das reale (inflationsbereinigte) BIP pro Kopf in der Schweiz um 26.5% gewachsen. In absoluten Zahlen ist die Bevölkerung pro Kopf im Durchschnitt um 18'923 USD reicher geworden. Diese Wohlstandszunahme ist fast doppelt so hoch wie in Deutschland und beinahe drei Mal so hoch wie in Frankreich.

Auch die angeblich schlechte Produktivitätsentwicklung in der Schweiz ist ein Märchen. Sie ist gut – erst recht, wenn man die zunehmende Freizeit, den rückläufigen Arbeitseinsatz sowie die demographische Entwicklung mitberücksichtigt. So haben Produktivität, Wohlstand und Freizeit pro Kopf in der Schweiz in den letzten Jahren stetig zugenommen. Diese positive Entwicklung wurde durch die bilateralen Verträge und die Personenfreizügigkeit begünstigt.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Artikel «Das Märchen einer schlechten Produktivitätsentwicklung» sowie im Dossierpolitik zum Wirtschaftswachstum vom März 2023 (inkl. Ländervergleich und Erklärung der Relevanz des Basiseffekts).