Fact checking: paquet des accords bilatéraux III

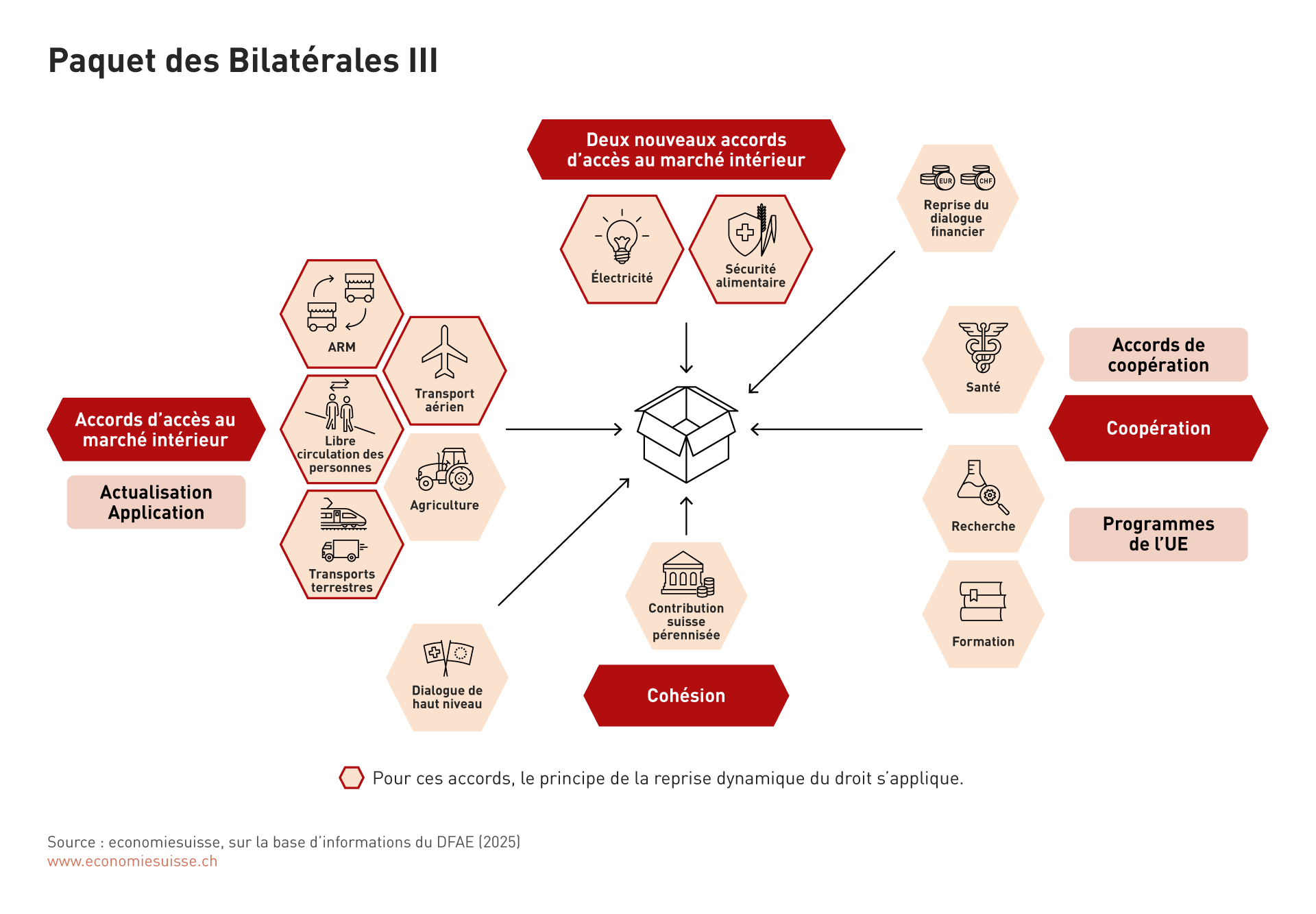

En décembre 2024, la Suisse et l’Union européenne (UE) ont annoncé la conclusion des négociations sur le troisième paquet d’accords bilatéraux (Bilatérales III). Depuis juin 2025, les textes finaux de ces accords sont accessibles à tous. Les Bilatérales III garantissent la voie bilatérale entre la Suisse et l’UE, une success-story depuis 25 ans, et la développent avec de nouveaux accords et coopérations dans l’intérêt de la Suisse. Ces accords font depuis longtemps l’objet de vifs débats. Le présent fact checking revient sur leur genèse, rappelle les faits et répond à des questions actuelles.

Vous trouverez ci-après des informations sur la genèse du projet, quelques faits sur les accords bilatéraux III et la réponse à des questions actuelles. Vous pouvez en outre découvrir une évaluation de ce troisième paquet d’accords bilatéraux et de ses différents éléments dans notre dossierpolitique «Bilatérales III: poursuivre sur la voie suisse» de février 2025. Toutes les informations publiées par la Confédération sur le paquet d'accords sont disponibles sur ce ici.

Paquet des accords bilatéraux III: genèse et faits

Question: La Suisse ne devrait-elle pas se focaliser davantage sur des marchés hors d’Europe?

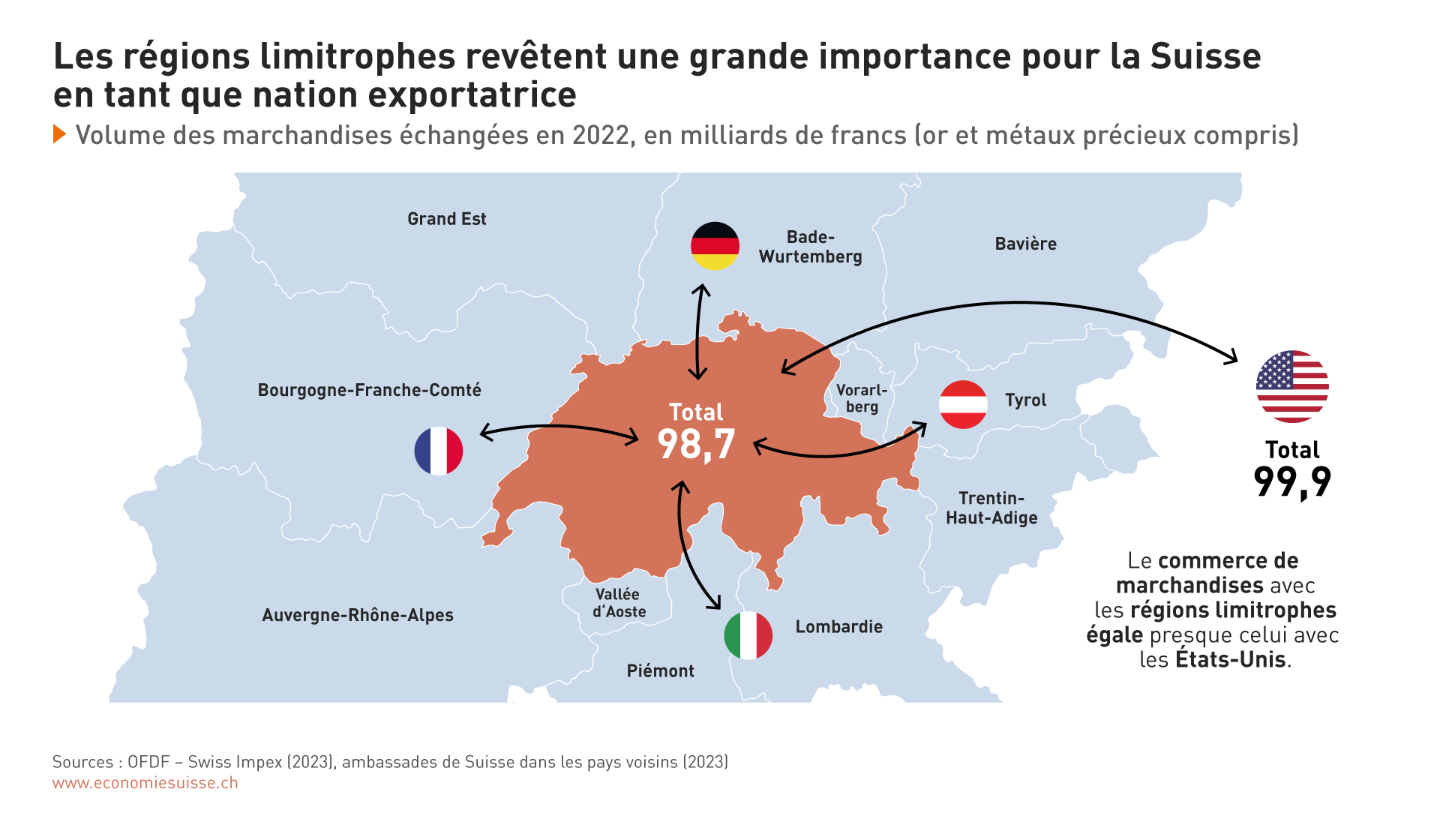

Réponse: L'idéal est de faire les deux choses à la fois. La Suisse a besoin, cela va de soi, des meilleures relations possibles et d’accords de libre-échange avec des pays asiatiques, les États-Unis ou les pays du Mercosur, par exemple. Toute personne qui affirme que la Suisse pourrait compenser la disparition des accords bilatéraux avec l’UE en améliorant ses relations commerciales avec ces États méconnaît la réalité. En raison de notre situation géographique, nous sommes entourés d’États membres de l’UE et avons donc tout intérêt à collaborer étroitement avec l’UE dans des domaines qui nous intéressent.

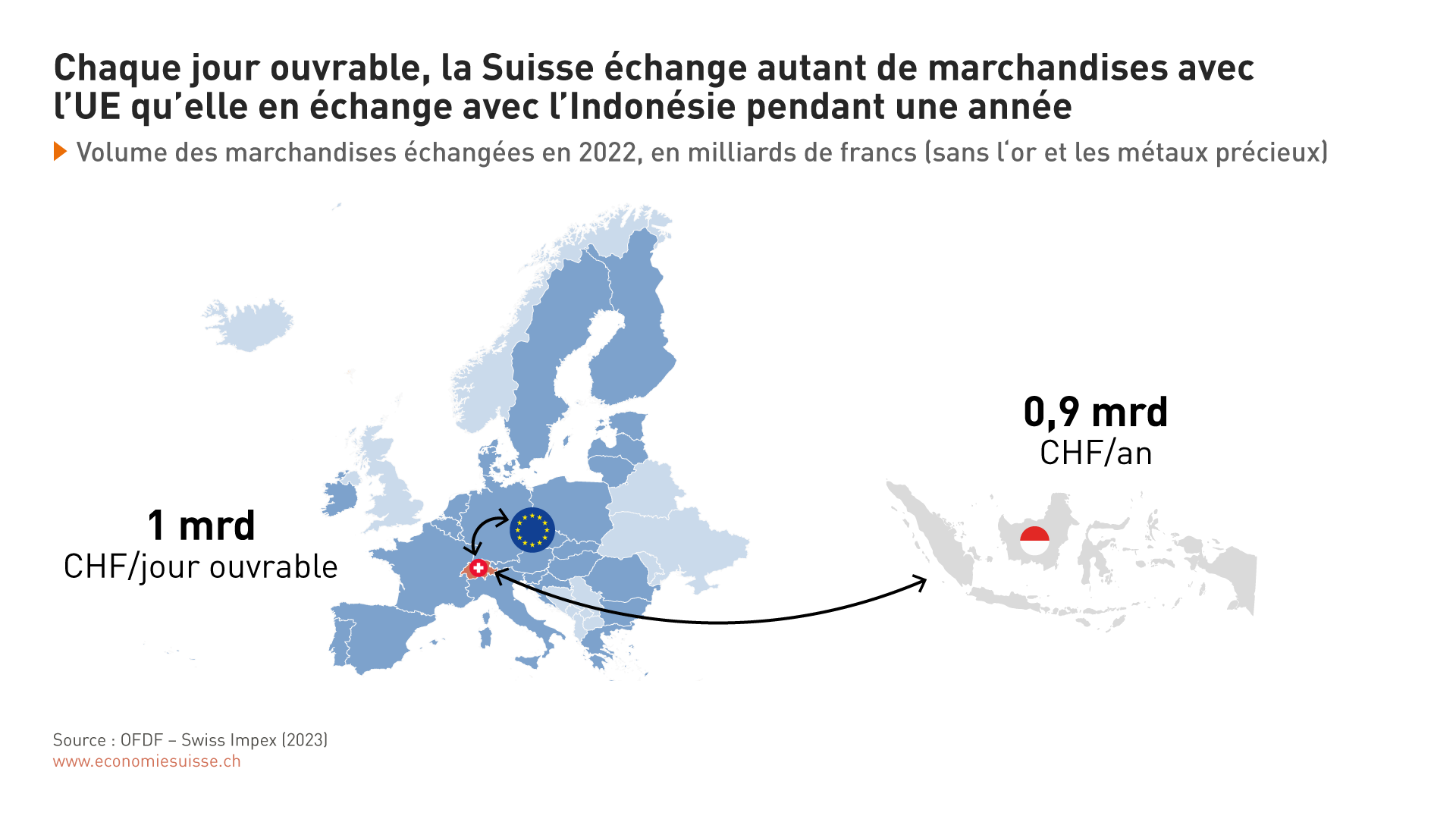

En particulier les régions limitrophes des pays voisins occupent une place importante pour le commerce extérieur. Si on considère le volume des échanges, le Bade-Wurtemberg et la Bavière sont à peu près aussi importants que la Chine; la Haute-Savoie et l’Ain sont plus importants que le Japon, et les régions limitrophes italiennes sont plus importantes que l’Inde. Chaque jour ouvrable, la Suisse et l’UE échangent des marchandises pour une valeur de plus d’un milliard de francs suisses – c’est autant qu’avec l’Indonésie pendant toute une année.

Si d’autres espaces économiques ont connu une croissance plus forte que l’UE ces vingt dernières années et que les exportations suisses vers ces marchés ont également augmenté plus fortement (en %) que celles vers l’UE, cela ne s’avère pas pour la période allant de 2020 à aujourd’hui. C’est une bonne chose, car, ainsi, l’économie extérieure suisse se diversifie et exploite de nouveaux potentiels. Le volume des échanges commerciaux avec l’UE est toutefois si important (en 2024, 60% de toutes les exportations et importations de marchandises) que, en chiffres absolus, les échanges avec l’UE progressent davantage que ceux avec les États-Unis et la Chine réunis, qui sont les deuxième et troisième principaux marchés d’exportation. Au vu des chiffres de la croissance actuels, l’UE sera toujours le principal partenaire commercial de la Suisse en 2040, dépassant le volume des échanges avec les États-Unis et la Chine. Dans ces conditions, il est totalement illusoire de vouloir remplacer l’UE, principal marché d’exportation pour l’industrie suisse, par d’autres marchés d’exportation.

Question: Une fois que les accords bilatéraux III seront conclus, la Suisse devra-t-elle reprendre toutes les réglementations et lois décidées par l’UE?

Réponse: Non. La Suisse et l’UE ont conclu 140 accords bilatéraux au total. La reprise dynamique obligatoire du droit dans le cadre des accords bilatéraux III se limite aux six accords bilatéraux avec lesquels la Suisse participe au marché intérieur européen. Cela comprend quatre accords existants d’accès et de participation au marché intérieur (libre circulation des personnes, transports aérien et terrestres, obstacles techniques au commerce) ainsi que les deux nouveaux accords d’accès et de participation au marché intérieur sur l’électricité et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, l’accord de coopération sur la sécurité sanitaire prévoit une reprise dynamique du droit très limitée.

Dans le cadre des Bilatérales III, la Suisse ne reprend que 95 des 14 000 actes juridiques relatifs au marché intérieur de l’UE (dont deux tiers concernent la sécurité alimentaire). Une liste claire et exhaustive de ceux-ci figure dans les accords concernés. Quant à l’accord d’accès et de participation au marché intérieur agricole existant, il est totalement exclu de la reprise dynamique du droit. L’accord de libre-échange Suisse-UE de 1972 ne fait pas partie des accords bilatéraux III et n’est donc pas soumis aux règles institutionnelles. Pour plus d’informations sur la reprise dynamique du droit, vous pouvez lire cette opinion.

Question: La Suisse sera-t-elle régie à l’avenir par des «juges étrangers»?

Réponse: Les accords bilatéraux ne prévoient pas de «juges étrangers» ni aujourd’hui ni demain. On distingue trois cas de figure:

- Si un litige survient en Suisse, un tribunal suisse est compétent.

- Si un litige survient dans un pays de l’UE, l’Allemagne par exemple, c’est un tribunal allemand qui sera compétent et, éventuellement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

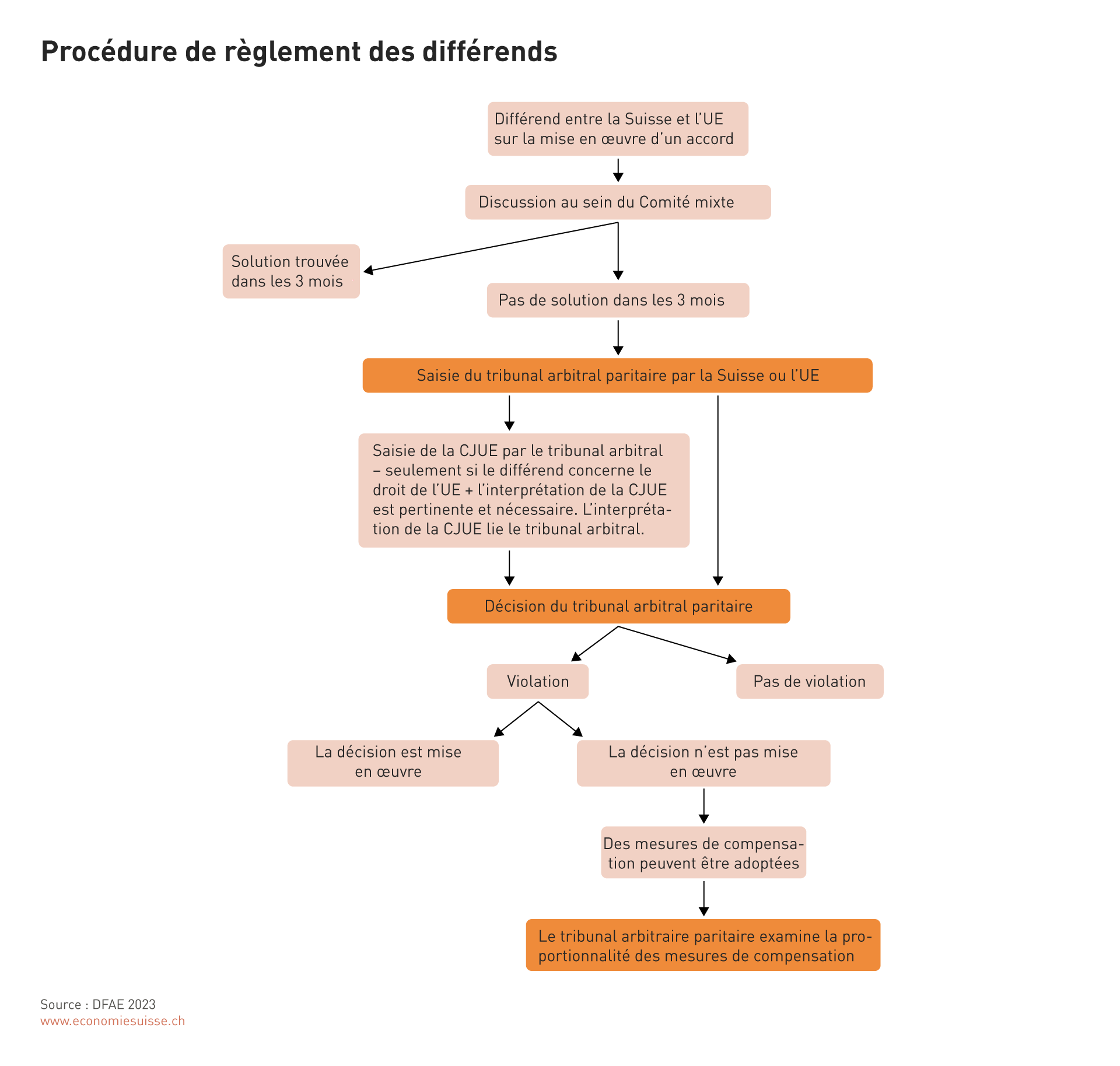

- En présence de divergences entre la Commission européenne et le Conseil fédéral quant à l’interprétation de règles relatives aux transports terrestres ou à la libre circulation des personnes par exemple, c’est un tribunal arbitral paritaire qui sera compétent.

Le tribunal arbitral paritaire (composé, par exemple, d’un juge nommé par la Suisse, d’un juge nommé par l’UE et d’une présidence indépendante) décidera à l’avenir quel droit s’appliquera en cas de conflit – le droit suisse, le droit des contrats ou le droit du marché intérieur de l’UE.

Si la Suisse a repris le droit du marché intérieur de l’UE par le biais d’un accord (des normes techniques dans le domaine des technologies médicales par exemple), seule la CJUE tranchera la question de l’interprétation de ce droit. Si la Suisse et l’UE ont fixé des règles spécifiques, comme les règles spéciales ou les exceptions concernant les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, ce sont ces règles contractuelles qui s’appliquent.

À la fin de la procédure, le tribunal arbitral paritaire jugera qui, de la Suisse ou de l’UE, a porté atteinte au droit. Cela correspond à des principes usuels du droit international: la Suisse a prévu de telles procédures arbitrales paritaires dans de nombreux accords, dont celui récemment conclu avec l'Inde.

Le mécanisme de règlement des différends prévu dans les Bilatérales III améliore la position de la Suisse en cas de litige. Notre pays dispose ainsi d’un instrument lui permettant de faire valoir efficacement ses intérêts par voie judiciaire dans ses relations avec l’UE. À l’heure actuelle, la Suisse ne peut pas aller devant un tribunal paritaire pour se défendre contre des mesures arbitraires de l’UE, comme le refus de mettre à jour l’accord sur les obstacles techniques au commerce (ARM).

Si un tribunal arbitral paritaire constate la violation d’un accord, des mesures de compensation proportionnées peuvent être décidées uniquement pour l’accord concerné ou un autre accord d’accès et de participation au marché (hors accord sur l’agriculture). Cela réduit nettement les possibilités de l’UE. Des mesures compensatoires sont utilisées pour rétablir l’équilibre entre les parties à un accord lorsque l’une d’elles ne le respecte pas. La suspension d’accords entiers par l’UE ne pourrait toutefois guère être jugée proportionnelle dans le cas où la Suisse refuserait de reprendre certains développements du droit de l’UE. Le tribunal arbitral paritaire décide de manière autonome et définitive si les mesures de compensation sont proportionnées.

Les mesures de compensation ne sont pas une nouveauté; elles sont courantes dans le droit commercial, dans les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou des accords en matière d’investissement par exemple. La Suisse a ainsi conclu des accords de libre-échange qui prévoient des mesures de compensation avec plusieurs partenaires, dont le Canada, l’Indonésie, la Chine et la Turquie.

Question: Avec la reprise «automatique» du droit, la Suisse perd-elle son autodétermination et la démocratie directe?

Réponse: Non. La Suisse reste souveraine et indépendante.

- La Suisse participe au marché intérieur parce qu’elle le souhaite. Le peuple suisse a décidé de manière indépendante de conclure, avec l’UE, des accords bilatéraux d’accès et de participation au marché intérieur. Personne ne nous l’a imposé.

- La démocratie directe reste intacte. Les droits populaires, tels que les droits d’initiative et de référendum, sont bien entendu maintenus. Il n’y a pas d’automatisme dans la reprise du droit. La Suisse pourra décider de manière autonome de toute reprise du droit européen dans le cadre des six accords d’accès et de participation au marché. Nous pouvons à tout moment refuser une chose, quelle qu'elle soit. La Suisse disposera systématiquement de deux ans pour mettre en oeuvre la reprise dynamique du droit. En cas de référendum, elle bénéficiera d’une prolongation du délai d’un an. C’est mieux qu’aujourd’hui.

- La Suisse a pu négocier de nombreuses exceptions importantes, qui sont exclues de la reprise dynamique du droit. Lorsqu’un litige porte sur une exception sans rapport avec le droit de l’UE, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n'a rien à dire.

- L’obligation relative à la reprise dynamique de dispositions figure déjà dans l’accord sur le transport aérien (accords bilatéraux I) et dans celui de Schengen/Dublin (accords bilatéraux II) et n’a pas posé de problèmes depuis leur entrée en vigueur en 2002 et 2008. En mai 2019, les citoyens suisses ont ainsi pu se prononcer en votation populaire sur la mise en œuvre dans le droit suisse de la directive de l’UE sur les armes. Au cours des 25 dernières années, la Suisse a déjà repris plusieurs fois le droit européen dans le cadre des accords d’accès et de participation au marché intérieur et de Schengen/Dublin. Il s’agissait majoritairement de normes techniques concernant les tachygraphes des poids lourds, des règles de maintenance des avions ou l’échange d’informations relatif à des suspects.

Question: L’UE peut-elle décider unilatéralement que de nouvelles législations, telles que la réglementation sur les devoirs de vigilance ou la directive sur l’IA, sont pertinentes pour le marché intérieur et ainsi les imposer à la Suisse?

Réponse: Non. Comme la Suisse participe au marché intérieur européen dans certains domaines seulement, le fait qu’une nouvelle réglementation de l’UE soit pertinente pour le marché intérieur en général importe peu eu égard à la reprise dynamique du droit. Le critère déterminant est plutôt de savoir si elle entre dans le champ d’application d’un accord bilatéral concret. Contrairement à ce qu’affirment les opposants aux Bilatérales III à propos de nombreuses réglementations européennes, dont la directive sur les obligations de diligence (CSDDD), celle sur le reporting en matière de durabilité (CSRD), le règlement relatif à la déforestation (EUDR), le mécanisme de compensation des émissions de carbone (CBAM), le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) ou la loi sur les services numériques (DSA), elles ne doivent pas être reprises. Il n’y a pas d’accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE dans ces domaines. Il n’y a donc aucune raison ni obligation de s’aligner sur l’UE dans le domaine fiscal par exemple ou de reprendre à l’identique la réglementation sur la durabilité de l’UE. Une politique économique autonome reste donc possible, ce qui est important et positif.

Question: Les accords bilatéraux III, n’est-ce pas simplement du vieux vin dans de nouvelles outres?

Réponse: Non. Il y a des différences et des améliorations considérables par rapport au projet d’accord-cadre de l’époque. Avec l’approche par paquet des accords bilatéraux III, les questions institutionnelles (reprise dynamique du droit, règlement des différends) sont désormais fixées individuellement dans chaque accord d’accès et de participation au marché intérieur de l’UE (approche verticale, sectorielle). C’est une différence de taille par rapport à l’accord institutionnel, où on discutait d’un accord-cadre pour tous les accords d’accès et de participation au marché intérieur (approche horizontale).

Les Bilatérales III représentent une nette amélioration par rapport à l’accord-cadre, dont il n’est plus question. Nous avons un paquet contenant de nouveaux accords et de nouvelles coopérations. Et très important: toutes les questions délicates ont été clarifiées et de nombreuses exceptions ont été obtenues pour la Suisse, ce qui protège nos intérêts.

Concrètement, des améliorations ont été obtenues entre autres sur les points suivants:

- la super clause de guillotine a disparu;

- les mesures d’accompagnement ont pu être garanties; en ce qui concerne la protection des salaires, une clause de non-régression est prévue;

- les aides d’État ne concernent que l’accord sur l’électricité et ceux sur les transports aérien et terrestres;

- en ce qui concerne la directive européenne sur la citoyenneté, des exceptions au droit de séjour permanent sont prévues afin d’empêcher le tourisme à l’aide sociale suisse. Le dispositif de protection négocié garantit que l’immigration en provenance de l’UE reste orientée vers le marché du travail;

- la clause de sauvegarde en matière de libre circulation des personnes a pu être concrétisée. La Suisse peut l’activer unilatéralement et déterminer elle-même son déclenchement ainsi que d’éventuelles mesures de protection dans la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI).

- À cela s’ajoutent d’innombrables exceptions et garanties, comme dans les accords sur l’agriculture, les transports terrestres et l’électricité. Toutes les exceptions sont exclues de la reprise dynamique du droit.

Ce sont autant d’améliorations fondamentales que les diplomates suisses ont réussi à arracher à l’UE.

Question: L’accord sur l’électricité, qui fait partie des accords bilatéraux III, fait-il planer sur la Suisse la menace d’une libéralisation totale du marché de l’électricité? Le service public dans le domaine de l’électricité est-il menacé?

Réponse: Non. Le service public n’est pas menacé. En tant que consommateurs, nous sommes aujourd’hui prisonniers d’un fournisseur d’électricité car, contrairement aux contrats de téléphonie mobile ou d’assurance, nous ne pouvons par le choisir librement. L’accord sur l’électricité conclu prévoit l’introduction d’un modèle du choix en Suisse. Les petites entreprises et les consommateurs dont la consommation est inférieure à 50 000 KWh par année pourront rester dans le système dit de l’approvisionnement de base (ils achètent l’électricité auprès de l’exploitant de réseau local à des prix prédéfinis) ou acheter de l’électricité sur le marché libre. Nous pourrions donc choisir de changer de fournisseur d’électricité, par exemple pour un fournisseur moins cher, ou de rester chez le fournisseur régional assurant la desserte de base. En outre, il sera également possible de revenir à la desserte de base avec des prix réglementés (moyennant le respect des délais impartis et de frais en cas de changement anticipé).

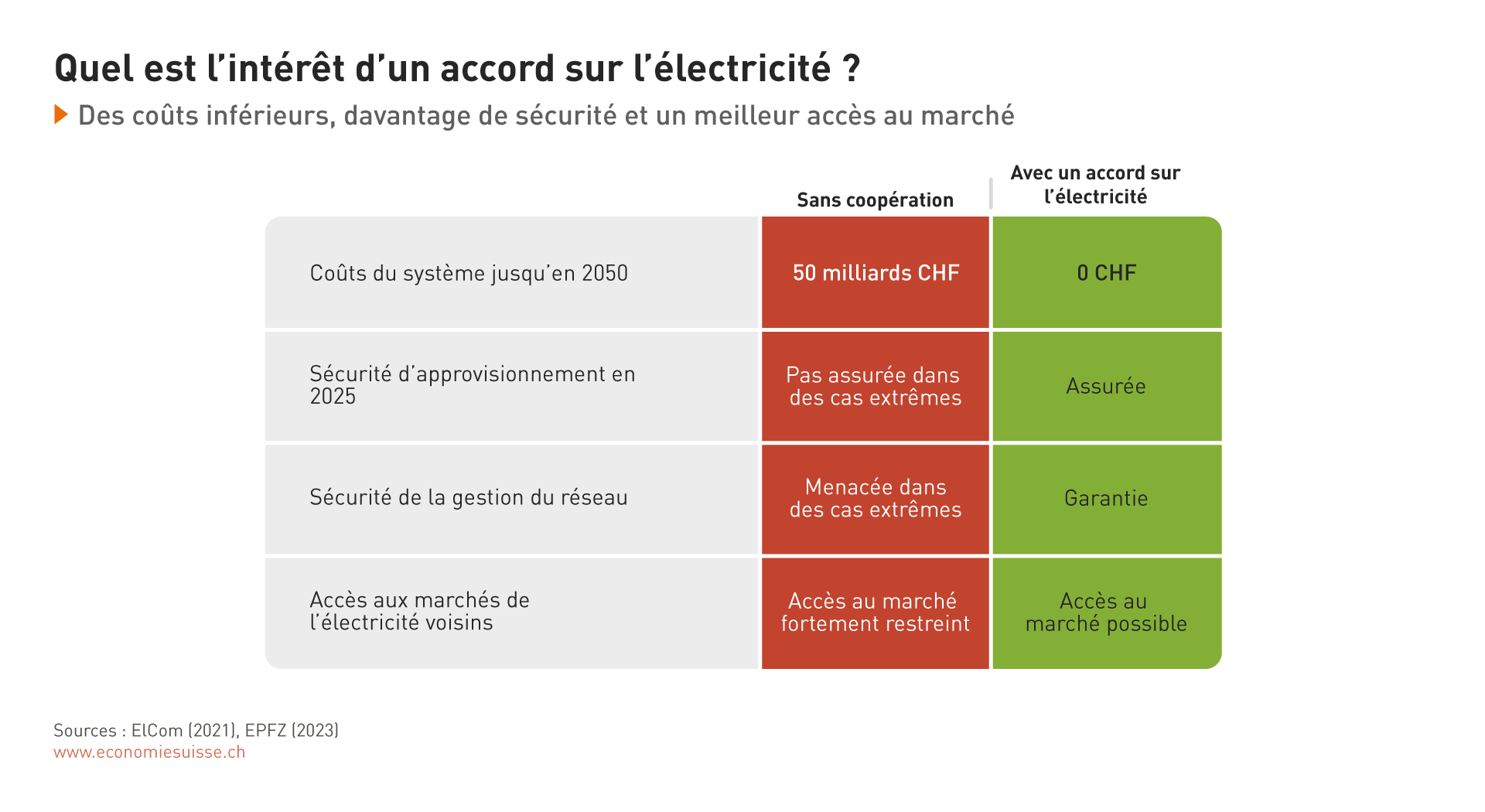

Un accord sur l’électricité avec l’UE est un élément important pour améliorer la stabilité du réseau, renforcer la sécurité d’approvisionnement et créer de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises électriques suisses, dans le domaine de l’hydraulique par exemple. De plus, le potentiel d’économies est énorme: selon une étude de l'EPFZ réalisée à la demande d’economiesuisse, un accord sur l’électricité permettrait à la Suisse d’économiser quelque 50 milliards de francs d’ici à 2050 – ou 2 milliards de francs par an. En intégrant des systèmes de l’UE, nous évitons en effet la mise en place de coûteuses réserves. Pour plus d’informations, vous pouvez lire cette opinion.

Question: L’accord sur les transports terrestres menace-t-il le service public en Suisse?

Réponse: Non. Aucune libéralisation des transports nationaux n’est prévue. Dans le cadre de l’accord sur les transports terrestres, l’UE demande une seule chose – déjà prévue dans l’accord actuel –, à savoir que la Suisse ouvre le trafic ferroviaire international de voyageurs à la concurrence européenne. Les résidents suisses qui voyagent en train peuvent ainsi s’attendre à un développement de l’offre de liaisons ferroviaires internationales. Des prestataires étrangers doivent toutefois absolument tenir compte de l’horaire cadencé suisse, respecter l’intégration tarifaire, avec l’abonnement demi-tarif et l’abonnement général, ainsi que les conditions de travail suisses sur les lignes sises à l’intérieur de nos frontières.

Le service public n’est pas concerné en Suisse: des conséquences sur les infrastructures ferroviaires sont exclues et ne font d’ailleurs pas partie de l’accord. Le résultat des négociations de la Suisse sur l’accord sur les transports terrestres est si convaincant que même le Syndicat suisse du personnel des transports (SEV), d'abord critique, peut envisager de soutenir son actualisation. Pour plus d’informations, vous pouvez lire cette opinion.

Question: L’UE pourra-t-elle à l’avenir décider seule de la politique agricole suisse? La protection douanière pour les produits agricoles sera-t-elle supprimée?

Réponse: Non. La Suisse pourra continuer de mener sa politique agricole comme elle l’entend.

La protection douanière, avec ses droits de douane, ses contingents et les paiements directs destinés aux agriculteurs, reste inchangée. L’accord sur l’agriculture n’affecte pas les politiques environnementale, climatique, alimentaire ou du paysage de la Suisse et ne prévoit pas la taxation des produits agricoles.

Les Bilatérales III sont très avantageuses pour les agriculteurs. En effet, l’accord sur l'agriculture est exclu de la reprise dynamique du droit et des mesures de compensation ne sont possibles qu'en cas d’atteinte à cet accord, ou de son volet relatif à la sécurité alimentaire. Le respect des normes en vigueur en Suisse, par exemple dans le domaine de la protection des animaux ou de la production alimentaire, a pu être garanti grâce à des exceptions.

L’alternative la plus probable aux Bilatérales III, soit une modernisation de l’accord de libre-échange de 1972 s’inspirant de l'accord de commerce et de coopération UE-RU, comporterait des risques considérables pour les agriculteurs: les droits de douane et les subventions, relativement élevés, le mécanisme de compensation des prix des produits agricoles transformés et l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières seraient menacés. Tous ces éléments seraient intégrés dans les négociations sur la modernisation de l'accord de libre-échange de 1972 et remis en question.

Question: La Suisse ne peut-elle pas renoncer à l’accord sur l’élimination des obstacles techniques au commerce (ARM)?

Réponse: Non. L’ARM assure couvre les produits de 20 secteurs (notamment les machines, les dispositifs médicaux, les appareils électriques, les produits de construction, les ascenseurs, les produits pharmaceutiques), qui représentent 73% de tous les produits industriels suisses exportés vers l’UE. Il définit des prescriptions uniformes pour les produits et stipule que l’évaluation de la conformité (la preuve qu’un produit est conforme aux prescriptions) ne doit être fournie qu’une seule fois – en Suisse ou dans l’UE. Il est ainsi possible de vendre en Suisse et dans l’UE et sans démarches supplémentaires une prothèse de hanche ou une machine fabriquée en Suisse.

Comme les prescriptions relatives aux produits évoluent en permanence, l’ARM doit être mis à jour régulièrement. Sinon, l’accès au marché intérieur européen pour les entreprises exportatrices suisses se détériorera progressivement après 2027. Après la technologie médicale, cela s’étendra aux industries des machines, de la construction et pharmaceutique. En raison de la grande importance de ces branches pour la place industrielle suisse, l’économie devra sans doute supporter des coûts d’adaptation de plus d’un milliard de francs (cf. aussi le monitoring de l'érosion d'Avenir Suisse). Cet argent manquera à la place économique suisse et pour investir dans des produits innovants.

Les entreprises suisses ont certes une grande capacité d’adaptation et sont inventives. Mais, en raison du blocage actuel, elles sont contraintes de prendre des décisions qui sont négatives pour la place économique suisse. L'entreprise de technologie médicale Ypsomed, par exemple, a dû faire recertifier 400 produits en Allemagne, ce qui a coûté plus de 20 millions de francs et mobilisé près de 40 collaborateurs pendant deux ans. Pour les PME, les difficultés sont encore plus grandes: lorsqu’une petite entreprise suisse de technologie médicale (Bürki Innomed, par exemple) doit désigner un représentant légal dans l’UE, elle voudra très souvent optimiser le coût global en déplaçant également d’autres activités, comme le développement de produits, en Allemagne, par exemple. C’est au détriment de la Suisse, car l’innovation n’a plus lieu sur son territoire. Au total, cela affaiblit non seulement le potentiel de croissance de la place économique suisse, mais aussi notre prospérité.

Question: La contribution à l’élargissement de l’UE est-elle nécessaire?

Réponse: Il est dans l’intérêt de la Suisse de réduire les différences économiques au sein du marché intérieur de l’UE, de sorte que les États participants deviennent des marchés attractifs, avec un pouvoir d’achat supérieur (exemple de la Pologne). Ce qui est important en lien avec la contribution suisse à la cohésion: elle ne sert à financer que des projets et programmes déterminés dans les pays partenaires et n’est pas versée aux pays concernés ni à l’UE.

Il faut savoir que les accords bilatéraux vont bien au-delà d’un accord de libre-échange ordinaire. La pérennisation et le montant de la contribution à la cohésion sont appropriés compte tenu de la grande utilité de l’accès privilégié de la Suisse au marché intérieur européen. Selon la nouvelle étude d’Ecoplan, la valeur économique des accords bilatéraux I avoisinera les 31 milliards de francs en 2035. La contribution de la Suisse à la cohésion représente un peu plus de 1% de cette somme. Le montant de la contribution suisse (350 millions de francs) est équitable, notamment en comparaison avec celui de la Norvège. Ce pays n'est pas membre de l’UE mais participe àl’EEE. Il versera bientôt une contribution destinée à renforcer la cohésion de 450 millions de francs par an pour participer pleinement au marché unique européen. Pour plus d’informations sur la reprise dynamique du droit, vous pouvez lire cette opinion.

Question: La reprise de la directive européenne sur la citoyenneté risque-t-elle d’entraîner une immigration ciblant les assurances sociales suisses?

Réponse: Non. La Suisse n’est pas menacée par le tourisme à l’aide sociale.

Dans le cadre des négociations, le Conseil fédéral est parvenu à minimiser les risques pour le système d’aide sociale suisse. La directive sur la citoyenneté est simplement étendue à la Suisse avec des ajustements sur mesure et associée à un dispositif de protection efficace, qui comprend des exceptions et des garanties. La libre circulation continuera de s’appliquer au marché du travail et aux personnes ayant des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins.

De plus, l’UE accorde à la Suisse plusieurs exceptions qui la protègent d’une future modification du droit européen:

- Le droit de séjour permanent prévu par la directive européenne sur la citoyenneté, qui est accordé aux ressortissants de l’UE après un séjour de cinq ans, ne doit être ouvert qu’aux personnes exerçant une activité lucrative en Suisse.

- Les critères d’intégration supplémentaires qui s’appliquent pour une autorisation d’établissement restent valables (la connaissance d’une langue nationale, le respect de l’ordre et de la sécurité publics, l’absence de dépendance à l’aide sociale, etc.)

- La Suisse peut mettre fin au séjour des personnes sans emploi si elles ne s’efforcent pas de s’intégrer dans la vie active et ne coopèrent pas avec le service public de l’emploi (ORP) pour trouver du travail.

Question: Est-ce que, avec la reprise de la directive sur la citoyenneté, le nombre de personnes qui obtiendront à l’avenir un droit de séjour permanent en Suisse augmentera beaucoup?

Réponse: Non. Les ressortissants de 17 États membres de l’UE/AELE reçoivent déjà une autorisation d’établissement après un séjour de cinq ans en Suisse, conformément à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et aux accords bilatéraux. Avec la reprise partielle de la directive européenne sur la citoyenneté, ce droit sera étendu à tous les autres États membres de l’UE. Les conséquences de cet élargissement devraient être néanmoins contenues, car les ressortissants des pays voisins (Allemagne, France, Italie et Autriche), qui forment les plus gros contingents d’immigrés, ont déjà droit à un permis de séjour permanent après cinq ans.

Question: Le regroupement familial sera-t-il facilité avec la mise à jour de l’accord sur la libre circulation des personnes? Deviendra-t-il plus simple d’immigrer en Suisse?

Réponse: Par rapport à l’accord sur la libre circulation des personnes en vigueur, peu de choses changeront dans le domaine du regroupement familial.

Avec la reprise partielle de la directive européenne sur la citoyenneté par la Suisse, seuls les partenaires enregistrés s’ajoutent au cercle des personnes ayant droit au regroupement familial (ainsi que leurs ascendants à charge et leurs descendants, jusqu’à 20 ans ou à charge). C’est la seule nouveauté en ce qui concerne le regroupement familial. Autrement dit, seul un petit nombre de personnes supplémentaires pourront venir en Suisse.

Cela ne compromet pas la gestion autonome de l’immigration selon l’art. 121a Cst. Dans la pratique, le partenariat enregistré est déjà assimilé au mariage sur la base du principe de non-discrimination. Il faut distinguer le droit au regroupement familial et le regroupement familial facilité. Tous deux existent déjà dans l’accord sur la libre circulation des personnes. Les membres de la famille qui ont besoin de soins font partie de la seconde catégorie de personnes. La mise à jour de l’accord ne donne pas automatiquement le droit à des membres de la famille ayant besoin de soins de suivre leur famille. La décision dépend de l’appréciation du cas. La mise à jour de l’accord n’y change rien. La Suisse pourra toujours procéder à un examen au cas par cas et refuser une demande.

Question: Les ressortissants criminels de l’UE ne pourront-ils plus être expulsés à l’avenir?

Réponse: Non. Les criminels ressortissants d’un État membre de l’UE pourront être expulsés. La Suisse bénéficie d’une exception selon laquelle la protection renforcée des délinquants ressortissants de pays de l’UE contre l’expulsion, imposée par la directive européenne sur la citoyenneté, ne s’applique pas. Nous pouvons donc maintenir notre pratique actuelle en matière de renvoi. En 2023, près de 70% de toutes les personnes expulsées n’étaient originaires ni de pays de l’UE ni de pays l’AELE.

Question: La protection des salaires en Suisse est-elle assurée avec les accords bilatéraux III?

Réponse: Oui, la protection des salaires est garantie. Les principales questions relatives à la protection des salaires des travailleurs détachés ont pu être réglée de manière satisfaisante dans le cadre des négociations avec l'UE ou avec la mise en œuvre au plan national. Grâce à l’actualisation de l’accord sur la libre circulation des personnes, l’UE reconnaît pour la première fois officiellement la nécessité d’une protection des salaires en Suisse et des mesures d’accompagnement (FlaM). L’UE accepte ainsi le système de contrôle dual existant, y compris les compétences de surveillance et de sanction des commissions paritaires (syndicats et employeurs) et des cantons. L’UE a concédé à la Suisse, entre autres, les exceptions suivantes au droit relatif aux travailleurs détachés:

- une clause de non-régression (si l’UE devait réduire la protection des salaires dans le droit des travailleurs détachés, la Suisse ne devrait pas reprendre ces règles de manière dynamique),

- un délai de notification (pour les entreprises étrangères qui souhaitent fournir des services en Suisse) de quatre jours ouvrables sur la base d’une analyse des risques objective et spécifique à la branche,

- l’obligation pour les entreprises qui n’ont pas respecté leurs obligations financières dans le passé de déposer une caution, et

- une obligation documentaire pour les prestataires de services indépendants, pour lutter contre le faux travail indépendant

Les points ci-après sont également importants:

- La Suisse continuera de déterminer de manière autonome la densité des contrôles.

- En cas de non-paiement de la caution, une sanction pouvant aller jusqu’à l’interdiction de fournir des services peut être prononcée.

- L’obligation d’annonce actuelle est étendue aux travailleurs indépendants.

- Lors des négociations, la Suisse a assuré son rôle d’observateur auprès de l’Autorité européenne du travail (ELA).

Question: Les travailleurs détachés entraînent-ils un dumping salarial en Suisse et mettent-ils ainsi en péril la protection des salaires?

Réponse: Non. L’impact macroéconomique des mesures d’accompagnement doit être évalué correctement. Selon les calculs d'Avenir Suisse réalisés en 2022, les travailleurs détachés en Suisse fournissent un volume de travail qui représente tout juste 0,2% de l’emploi total. C’est pourquoi il ne faut pas s’attendre à ce que la reprise du droit européen relatif aux travailleurs détachés et les mesures d’accompagnement aient, à l’avenir, des effets systématiquement négatifs sur le niveau des salaires en Suisse.

Question: L’accord de libre-échange entre la Suisse et l’UE de 1972 n’est-il pas suffisant pour l’économie? Les accords bilatéraux sont-ils vraiment nécessaires?

Réponse: Les opposants à la voie bilatérale affirment régulièrement qu’une modernisation complète de l’accord de libre-échange avec l’UE de 1972 pourrait compenser la disparition des accords bilatéraux. Ce faisant, ils négligent le fait que la voie bilatérale répond aux besoins de la Suisse et a été taillée sur mesure pour elle, après son refus d’adhérer à l’EEE en 1992. On a alors convenu des accords bilatéraux avec l'UE, car un accord de libre-échange seul n’aurait de loin pas tenu compte des besoins de l’économie et de la population suisses.

Si les accords bilatéraux I venaient à disparaître, on ne supprimerait plus d'obstacles techniques au commerce des produits industriels, les droits de trafic aérien ne seraient plus couverts, et les fruits et légumes suisses nécessiteraient une certification supplémentaire pour être exportés vers l’UE. Les transporteurs suisses ne pourraient plus bénéficier de commandes supplémentaires en provenance de l’UE, et les entreprises suisses ne seraient plus en mesure de participer de manière équitable aux appels d'offres publics dans les villes et régions de l’UE. Recruter des travailleurs en provenance de l'UE deviendrait également beaucoup plus bureaucratique. En outre, la population suisse perdrait le droit de vivre, de travailler et d’étudier partout dans l’UE. Ce ne sont là que quelques conséquences possibles.

La voie bilatérale n’est en aucun cas comparable à un accord de libre-échange exhaustif. L’UE a exclu de conclure avec des États tiers étroitement liés économiquement et géographiquement, comme la Suisse, des accords de libre-échange similaires à ceux qu’elle conclurait avec le Canada.

Avec l’accord de coopération UK-UE (TCA), nous avons toutefois un modèle de ce à quoi pourrait ressembler un accord de libre-échange exhaustif entre la Suisse et l’UE. L’exemple du Royaume-Uni montre que la modernisation de l’accord de libre-échange avec l’UE ne se fera pas sans contrepartie. Nous devrions ouvrir notre secteur agricole et probablement reprendre des règles de l’UE relatives aux aides d’État ainsi que des éléments institutionnels. Les agriculteurs suisses ne l’accepteraient probablement pas. Il est illusoire de penser qu’on serait mieux loti en concluant un accord de libre-échange exhaustif avec l’UE qu’avec la voie bilatérale.

Question: Les Britanniques ne vont-ils pas mieux qu’avant le Brexit? La Suisse ne devrait-elle pas s’inspirer du Royaume-Uni pour les modalités de ses relations avec l’UE?

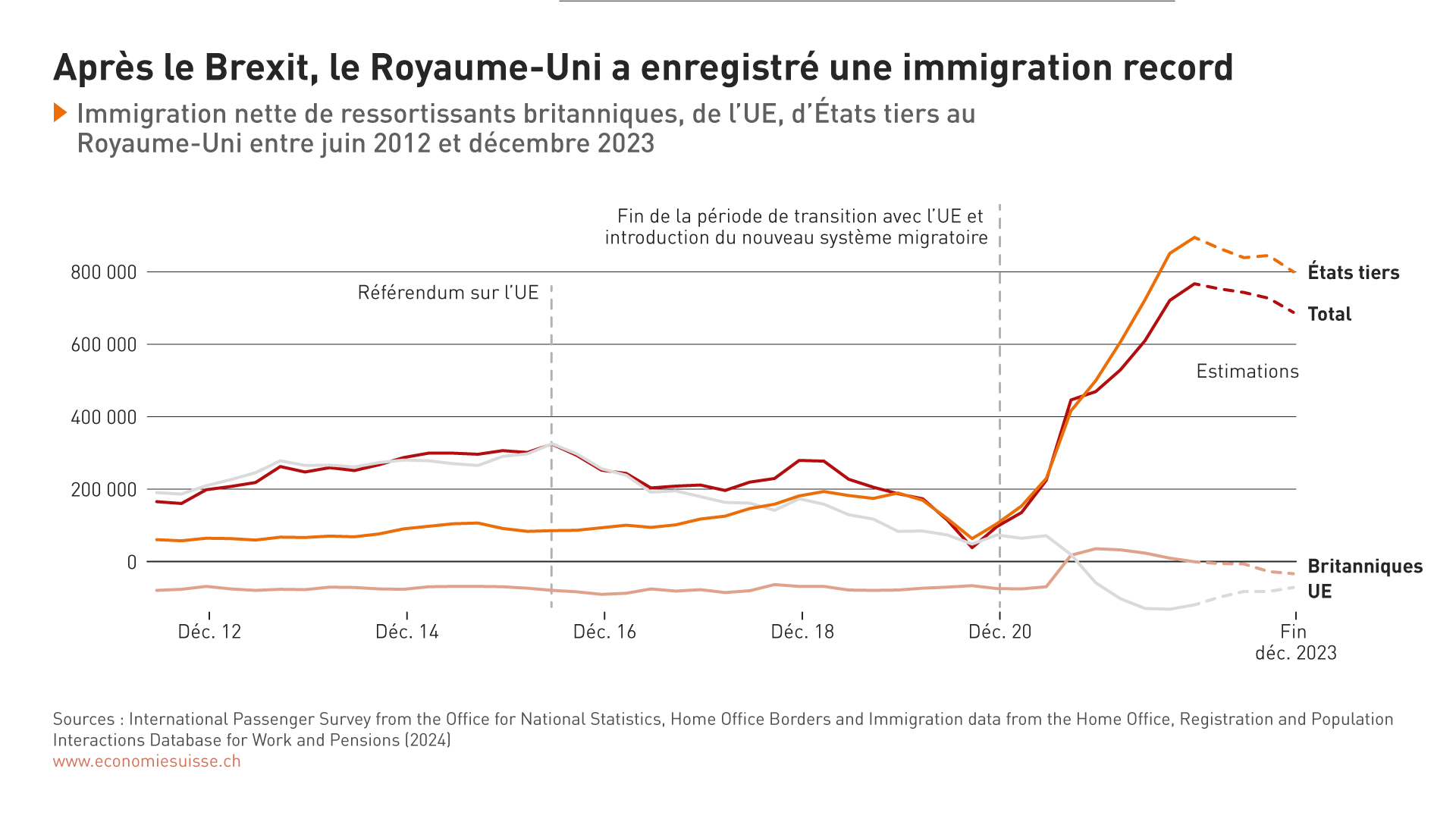

Réponse: En aucun cas. Le Brexit a entraîné une migration record et n’a apporté aucun avantage économique.

Lors du référendum sur le Brexit, qui s’est tenu en juin 2016, les électeurs britanniques ont décidé de quitter l’UE, par 51,89% de voix favorables. En conséquence, le Royaume-Uni voyait disparaître la libre circulation des personnes et sa participation au marché intérieur européen en décembre 2020. Huit ans après le vote, de nombreux Britanniques voient la sortie de l’UE comme un fiasco. Une enquête représentative de début 2024 montre que 57% des Britanniques sont critiques à l’égard du Brexit et que 70% d’entre eux pensent qu’il a détérioré la situation économique.

Alors qu’on promettait un recul de l’immigration, le Royaume-Uni a connu une immigration record depuis le Brexit. L'immigration nette est bien supérieure à son niveau avant le référendum, avec notamment l’arrivée de migrants en provenance de pays extraeuropéens, comme l’Inde, le Nigeria et la Chine. Sur le plan économique, le Royaume-Uni n’a pas non plus profité du Brexit. Malgré de nouveaux accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la disparition de la participation au marché intérieur européen n’a pas pu être compensée, loin de là.

Selon un nouveau rapport de l’Université d’Aston, le commerce extérieur britannique avec l’UE pâtit de plus en plus du Brexit: entre 2021 et 2023 – les premières années après que le Royaume-Uni soit sorti de l’union douanière avec l’UE et du marché unique – la valeur des exportations de marchandises britanniques vers l’UE a baissé de 27%, celle des importations de 32%. Une étude du Centre of Economic Performance de la London School of Economics (LSE) montre que sur les 120 000 PME britanniques qui exportaient leurs produits vers l’UE avant le Brexit, quelque 20 000 ont cessé depuis la conclusion de l’accord de coopération avec l’UE. Elles évoquent une augmentation des charges telle qu’exporter ne serait tout simplement plus rentable. Ces mauvaises expériences économiques en lien avec le Brexit sont également la raison pour laquelle le Royaume-Uni souhaite à nouveau coopérer plus étroitement avec l’UE et améliorer l’accord conclu.

Question: La croissance de la Suisse n’est-elle plus que quantitative? La prospérité par tête a-t-elle diminué en raison de l’immigration?

Réponse: Entre la signature des Bilatérales I en 1999 et 2023, le PIB réel par habitant (corrigé de l’inflation) a progressé de 26,5% en Suisse. En chiffres absolus, la population s’est enrichie en moyenne de 18 923 USD par habitant. En comparaison de l’Allemagne, cette croissance est près de deux fois plus forte en Suisse et par rapport à la France, elle est près de trois fois plus forte.

La prétendue mauvaise évolution de la productivité en Suisse est aussi une fable. Les chiffres sont bons – et encore meilleurs si l’on tient compte du temps libre croissant, du travail salarié en baisse et de l’évolution démographique. La productivité, la prospérité et les loisirs par tête n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Cette tendance positive a été favorisée notamment par les accords bilatéraux et la libre circulation des personnes. Vous trouverez de plus amples informations, dans notre article «La productivité évolue défavorablement? C'est un mythe!» ainsi que dans notre dossierpolitique sur la croissance économique de mars 2023 (comparaison de plusieurs pays et explication de la pertinence de l’effet de base incluses).

Question: Que pensent les votants des accords bilatéraux III?

Réponse: D'après une enquête représentative réalisée par gfs.bern pour le compte d’Interpharma en août 2024, 65% des personnes interrogées voient principalement des avantages dans les accords bilatéraux. Les Bilatérales III entre la Suisse et l’UE sont soutenues par une nette majorité de la population (71%).

D’une manière générale, la voie bilatérale – que les Bilatérales III entendent garantir et développer – bénéficie d’une forte légitimité démocratique. Depuis l’an 2000, la population suisse a confirmé cette success-story lors de onze votations populaires au total.